REPORT @KCUA

たねまきアクア 07

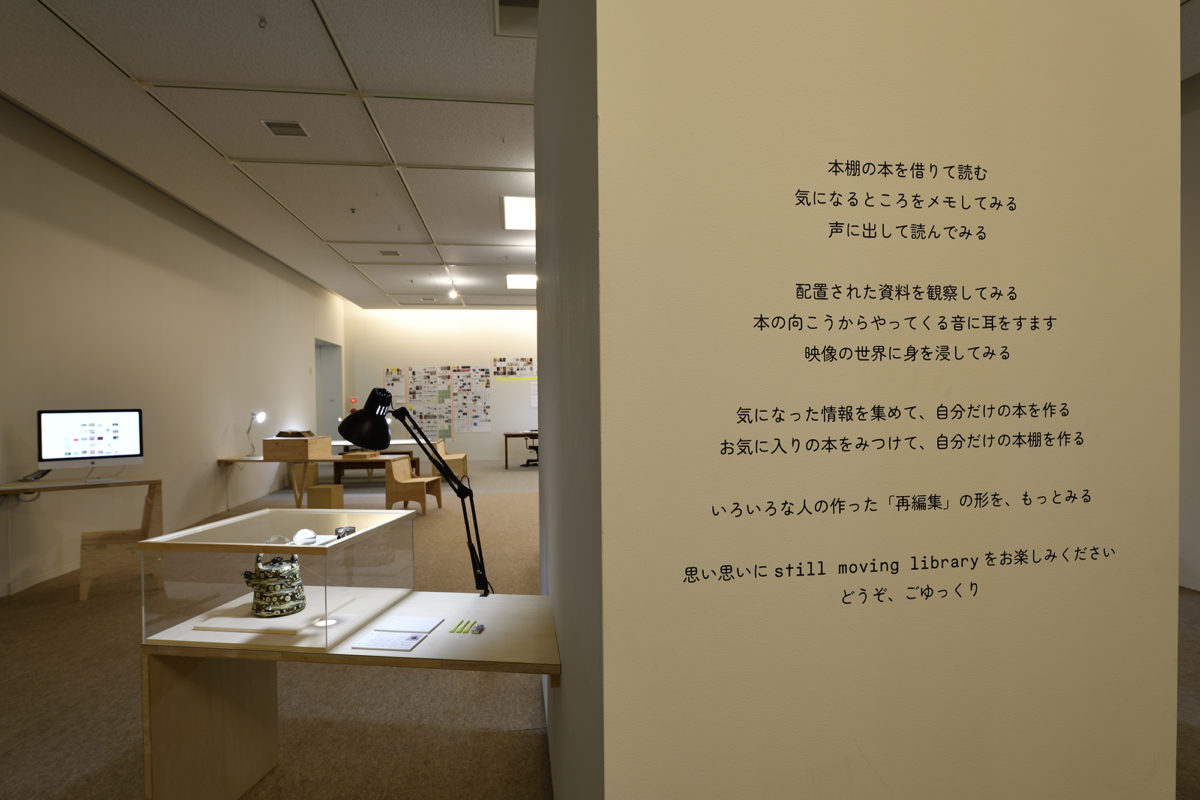

「still moving library: これからの図書館」トークレポート

「still moving library」(2019年9月28日(土)–11月3日(日・祝))の関連企画として、図書館という場所の可能性について考えるために、図書館にまつわる多様な取り組みをしている榊原充大さん(建築家/リサーチャー)、乾聰一郎さん(奈良県立図書情報館 図書・公文書課課長)、槻橋修さん(建築家/ティーハウス建築設計事務所主宰/神戸大学工学部建築学科准教授)をお招きしてお話を伺いました。 (日時:2019年11月3日(日・祝) 15:00–16:30)

榊原:2008年に建築のリサーチ組織であるRADを開始し、2019年に公共施設の計画・運営を支援する株式会社都市機能計画室を設立しました。どちらの業務でもどういうわけか図書館に関わることが多いです。例えば、大阪府泉大津市の商業施設のワンフロアを図書館に変えるプロジェクトにも関わっています。地域の若者や建築を学ぶ学生とチームを組み、現地を歩いて発見を共有し、街を見る解像度を高めた上で設計を行うことを重視しています。

他にもあかし市民図書館ではリサーチのヒアリングツールを起点に「たこ文庫」という16枚のカードを作りました。そこには「途中で読むのを諦めた一冊」「捨てられない一冊」などのお題が書かれています。その後、ノベルティができたり、多様な場で使われたり、使い方の動画が作られたり、継続して活用されています。デザインした後にどう展開するかが大事だと実感しました。

-

![]()

「たこ文庫」の取り組み

Photos by Natsumi Kinugasa -

![]()

乾:私は2005年に奈良県立図書情報館が開館するまでの6年間、主に資料整備や公文書館関係の仕事などソフト面を担当していました。開館後は図書館の情報発信や交流促進を活性化させることを目指し、他機関等と多様な連携を進め、企画展示やフォーラムなどのイベントを企画・開催してきました。

現代の生活で図書館が必要という人は少ないです。奈良県立図書情報館の年間利用者数は約55万人で、奈良県の人口は約138万人ですので、実際に来ている割合は10%に満たないと思います。ですので、図書館に来ない人たちにどうアプローチするかということをずっと考えてきました。これまで図書館のサービスとは求める人に求める情を行ってきました。

「自分の仕事を考える3日間」は働き方研究家の西村佳哲さんと企画したフォーラムです。3回目まではゲストを招いた半日だけのイベントでしたが、4回目以降は正月明けの3日間連続のイベントになりました。その参加者たちが自主的に始めたのが「シゴトヒト」フォーラムと「これからのはじまり」フォーラムです。参加者が入れ替わりながら、我々もフォローしますが、我々もフォローされている感じでした。そんな流れの中で、何かやってみたいという人たちが出てきました。例えば、2011年の震災直後に公立図書館として初めて実施したビブリオバトルは、そんな人たちが緩く集まり、ビブリオバトル部なるグループをつくり、運営されていました。今年の3月に100回目を迎えましたが、我々職員は椅子並べとチラシの印刷だけして、あとは集まってきた人たちがする。メンバーによる部誌も作られ、例えばイラストレーターのスキルのある部員が講師になり、部員同士で教え合う講習会が勝手に始まりました。自分たちで講師を呼んで本と空間がテーマの「本をめぐる冒険」というプロジェクトができてイベントを企画・開催したり……自主的な企画がどんどん発生していきました。

ところで、コミュニティは基本的に閉じた構造を持つので、開き続けるためにはどうしたらよいかという課題があります。「コミュニティデザイン」という言葉が流行りましたが、図書館はコミュニティをデザインするというより、学びを開き、人を開き、他者と出会う場だと思います。コミュニティというのは同質性が高く、同じ関心を持つ人が集まってきます。そうではなく、見知らぬ人同士が他者として出会い、なんとなく一つのことをするけれど、コミュニティとしては閉じない。コモンズデザインと言った方がよいかもしれません。そういう場づくりを、緩く長くゆっくり育むことができればと思います。

-

![]()

「自分の仕事を考える3日間」 -

![]()

「シゴトヒト」フォーラム

槻橋:公共の図書館はコモンズであると同時にサードプレイス、すなわち個人の視点だと家でも職場でも学校でもないもう一つの場所であり、社会の視点だと共有された入会地的な場所です。図書館では一人ひとりが本を選ぶことにより別の世界につながっていて、館内に100人も200人もいるというのは、他の施設にはなかなかなく、非常に特殊なコモンズの形態です。

私が図書館に関わった仕事として、岩手県大槌町の大槌メディアコモンズがあります。震災で街が大きく被災し、小さな図書室が失われてしまったため、復興計画として図書館を新しく作る話がもちあがりました。2013年から2015年の2年間にわたり、どのような図書館を作るか、どのように計画すべきかを協議する基本構想に携わりました。設計には至りませんでしたが、この構想を経て図書館が完成しました。その前身のプロジェク トでは津波で失われる前の街並みを学生とジオラマ模型で再現し、現地に模型を持って行って、地域の人から聞いたさまざまな思い出を旗を立ててプロットしました。これまでに約50カ所で実施しました。2013年に大槌町でこのワークショップを行ったことがきっかけとなり、大槌メディアコモンズ検討委員会が設立され、委員会の運営と青図を描く仕事をしました。

ワークショップで思い出を聞く中で、大槌町には自然湧水による井戸が無数にあると知りました。家の裏の井戸が井戸端会議の場所になっていて、屋外で茶会などのコミュニティ活動が盛んな所だった。そこから単なる図書館ではなく、大槌の新しい井戸端として「文化の井戸端」をキーワードに作ろうとなりました。図書館を核にギャラリーやホールでの活動、アウトリーチ、自主活動などが周りにあって、連続的につながっているのがメディアコモンズだという理想形をみんなで考えました。ワークショップで作った模型がメインホールに置かれ、まずは模型の周りで以前の街と新しい街を比べて話してから次の活動に行くという流れです。

また、神戸市立北神図書館も設計し、今年4月に開館しました。駅前の商業施設のワンフロアに図書館を作りました。ブックファーム(本の畑)がコンセプトで、本から得られる豊かなものを作物に喩えており、美味しいものにみんなが集い出会える場所として考えました。スーパーマーケットと駐車場の間にあるので、買い物の前後に寄ったり、図書館で子供を遊ばせながら買い物ができます。図書館が目的ではない人も図書館に触れ合える設計にしました。

入り口の外にはベンチ型の椅子を置き、お弁当を食べてもよい緩い空間にして、借りた本を読んでから帰ることもできる仕組みを考えました。仕切りがガラスなので中が見えます。乾さんがおっしゃられたような本の活動が育つといいなと思い、小さな本棚をベンチに埋め込みました。ガラスで囲まれた子供向けのお話部屋には手前に待合コーナーがあり、子供が遊んでいる間に雑誌を見たりできます。本棚には穴が空いており、閲覧室から学習室の奥まで見通せて、気配を感じられます。学習室で若者が勉強している姿が見えることが地域の活力につながり、この地域はまだ大丈夫と思える場所になればと思っています。

図書館には多様な人が次々に来るので、ソファで足をひっかけないように目に入りやすい位置に移動させるなど、事故が起きないように常日頃工夫しています。みんなで気持ちよい空間にしていくというコモンズのマネジメントの部分にハード面で直接サポートすることは難しいですが、運営者と利用者が相互に気持ちよくしていく関係が生まれればと思って作りました。地域の図書館というのは知的で文化的な生涯教育の場所でもあるので、利用者がどう振舞っていくかが大事です。

榊原:大きな情報館的データベースとして信頼できる図書館と、コモンズとしての地域図書館という区分けで、異なる価値の提供を想定することも、これからの図書館を考える上で重要です。一方で、公共施設として安全性が担保されているべき、働いている人が動きやすくあるべきなど、サービス提供側の論理が優先されることも多い中で、利用者が図書館を自分たちの場所として育んでいくために、それぞれ設計と運営の立場からアイデアをお伺いしたいです。

槻橋:北神図書館の外にある廊下のベンチで市民活動をしてもらえたらとか、寄贈本で書架に回せず捨てる本をリサイクルできるように、持って帰ってよい本棚を作れたらという提案を神戸市にしました。そんな場所を図書館が持つことはありえない話ではないですが、少人数での運営なので、市から一方的に業務に加えるのは難しい。運営の仕組みにおける自由度の課題はまだ中途段階ですが、可能性を示すことで、何かしたいと市民が言い出すかもしれない。そんなチャンスを設計に忍ばせたいと思いました。

乾:利用者が自律的に行う活動は、館がきっかけを作る場合もありますが、その後がんじがらめにしないことが大事です。管理ではなくフォローする存在でいられるか。できるだけ手を出さず、館の運営にコミットメントしてもらえる関係づくりができればと思っています。

京都駅の近くに移転する京都市立芸術大学は、駅のコンコースのようなイメージです。広場や公園ではなく、目的の違う人々がすれ違い、立ち止まり少し交流しては離れ、出会っては別れてという空間です。そんな空間がないとまちは成立しません。いかに目の届かないところを小さくするかという運営面の条件もありますが、悪いことをしない雰囲気は利用者がつくらないとうまくいかない。こういう雰囲気でありたいという声を利用者と一緒に形にできるといいですね。

榊原:芸術大学の図書館は制作のための拠点でもありますが、クリエイティブな状況における図書館の役割や可能性について提言はありますか。

槻橋:桂英史さんがアルス・グロッターという概念を提案していますが、グロッターというのはイタリアの地下墓地で、なんでもかんでも集めたぐちゃぐちゃな状態です。図書館やミュージアムに分化する前の状態とも言えます。芸術大学は、価値が生まれ出づる前のいろんなものがぐちゃぐちゃにある洞窟のようなもの。それはコンコースでもあり、まずみんなが集まり、分化する前の場所です。誰もがアクセスできる駅の近くにあり、大学の活動が一般の人に触れる場所であり、そこから出会いが始まり各学科や分野へと移って新しい創造につながる場所なので、学内で最もコモンズ的な場所です。芸大ならではのアートコモンズが見えてくるといいですね。

榊原:本の収蔵という機能を超えて、図書館のアイデンティティはどのように変わっていくのでしょうか。

乾:図書館の特徴は、どんなメディアも取り込んでしまえることです。たまたま紙媒体で始まりましたが、もとは何でもありだったはず。例えば音楽と美術が融合したり、別個に作ったりしたものや、制作のために用いた資料をどんどんアーカイブしていくとか、それが本と結びつくとか。何でもありを再編集して提供できるのが、図書館の強みですので、既存のイメージが脱構築され、再構築されると面白いと思います。

2020年3月31日(火)更新

Related Pages

関連ページ