REVIEW @KCUA

辻村優英|「牧羊人」の巡礼

チェン・ティエンジュオ「牧羊人」レビュー

辻村優英(チベット仏教研究者/宗教学者)

2021年10月、パフォーマンスから映像、デザイン、ファッション、電子音楽、宗教まで、ジャンルやメディアを自由に横断する中国ミレニアル世代の旗手、チェン・ティエンジュオによる日本での初個展「牧羊人」が@KCUAにて開催されました(KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN プログラム)。

チェンの作品制作の過程において、パフォーマンスはのちに独立した映像作品へと発展を遂げ、それをさらに彫刻や絵画、空間と融合させることで、新たなパフォーマンスの舞台を生み出し、創造的で有機的な進化を重ねていきます。

本展のタイトルである「牧羊人」(ムーヤンレン)は、中国語で「羊飼い」を意味し、多くの宗教において「失われた魂の探究」を意味するメタファーであり、転じて精神的変容の出発点を象徴します。チベット系仏教の信者であり、現代のクラブカルチャーにも精通するチェンの手によって、神秘的な宗教儀式とレイブパーティが混淆したような祝祭的空間が出現。

キッチュでクイア、そして恍惚に満ちたチェンの精神世界へ多面的に接近した本展について、宗教学者の辻村優英さんにレビューしていただきました。チベット仏教研究の専門家ならではの詳細な注釈も必見です!

なんとesotericで、exoticで、eccentricな作品たちなのか。「牧羊人」には圧倒されるばかりだった。

チェン・ティエンジュオが帰依するチベット仏教にインスパイアされたインスタレーション《The Dust》では、出入口が棘付きの赤い格子戸になっていたことにまず目を見張った。それは血塗られた牢屋を彷彿とさせるからだ。周知のとおりチベット[1]の宗教文化[2]は文化大革命以前から中国共産党によって破壊されてきたし[3]、未だに自由な信仰を禁じられている(観自在菩薩[4]の化身とされるダライ・ラマ14世の写真を持っているだけで逮捕される[5])。そうしたチベットの悲惨を、棘付きの赤い格子戸が暗示しているかのようだ。

[1] ここでいう「チベット」は、いわゆるチベット自治区よりも広く四川省・青海省・雲南省・甘粛省にもわたるチベットの伝統的な地理区分である「チョルカ・スム(三州)」(chol kha gsum)と呼ばれる3つの州すなわちウー・ツァン(dbus gtsang)、ド・ドゥー(mdo stod)あるいはカム(khams)、ド・メー(mdo smad)あるいはアムド(a mdo)の全体を指している。ちなみに「チベット」はチベット語ではない。チベット語では「プゥ」(bod)が一般的だが、他にも「カワチェン(有雪)」(kha ba can)、「カウェージョン(雪の国)」(kha ba’i ljongs)、「カウェードゥルツェ(雪の山)」(kha ba’i rdul brtsegs)、「ガンチェン(有雪)」(gangs can)、「ガンチェンジョン(雪のある国)」(gangs can ljongs)、「スィルデンジョン(寒冷の国)」(bsil ldan ljongs)、「サリーメンジョン(サラの薬草の国)」(sa la’i sman ljongs)、「ガンリラウェーコルビーシンカム(雪山の柵によって囲まれた場所)」(gangs ri rwa bas skor ba’i zhing khams)、などの呼び名がある[Thub bstan yar ‘phel 2005: 335]。プゥ(bod)の語源については諸説あり、土着の宗教であるボン教のボン(bon)が訛ったという説、プティグン(pu ti gung)という王の名前からとられたという説、ドゥ(bros)という集団の名前から変化したという説、勇気があるという意味のポゥ(phod)が訛ったという説、サンスクリットのbhoT(この語を含め、以下で登場するチベット語以外の各外国語についても、原書ではチベット文字で表記されているため、表記されているチベット文字を拡張ワイリー方式でローマ字転写している)が訛ったとする説がある。また、チベットという言葉の語源については、サンスクリットのtibbatが変化したとする説、モンゴル人が呼んだところのthubhithuやアラブ人が呼んだところのthubhataあるいはタイ人が呼んだところのthibhithiなどが訛ってチベット(TibheTi)となったとする説、stod bodという名前が訛ってチベットとなったとする説などがある[Thub bstan yar ‘phel 2005: 335]。

[2] チベットの宗教文化についてのチベット人による理解を知るにはチベット亡命政府の中学校で用いられている教科書の和訳『世界の教科書シリーズ チベットの歴史と宗教:チベット中学校歴史宗教教科書』(チベット中央政権文部省著、石濱裕美子・福田洋一訳、明石書店、2012年)が非常に有益である。同書には、チベットの王統史、インド仏教史、仏教論理学の概論、仏教哲学・思想の概論がコンパクトに収められている。

[3] ダライ・ラマに次ぐ高僧とされるパンチェン・ラマ7世(数え方によっては10世)は、中国共産党による支配が進む当時のチベットの悲惨な実情を記した『七万言の嘆願書(七万言上書)』(yig ‘bru khri bdun gyi snyan zhu)と呼ばれる文書を、文化大革命の4年前(1962年5月18日)に中国政府に提出した。同文書には次のように記されている。「民主改革以前、2,500以上の大中小の僧院がチベットにあった。民主改革以後、たったの70くらいが政府によって残されただけだ。これは97パーセント以上の減少である。……過去にチベットでは合計約11万人の僧や尼僧がいた。そのうち約1万人が国外へ亡命し、残りは約10万人だった。民主改革以後、僧院で生活していた僧と尼僧は、約7,000人で、実に93パーセントの減少である」(Tibetan e-Booksのwebページ(https://tibetanebooks.com/history/penchenlama)からダウンロードしたチベット語テキストの53頁、および英訳テキストDepartment of Information and International Relations Central Tibetan Administration(DIIR) 1998, From The Heart of The Panchen Lama Major speeches and a petition: 1962-1989, Dharamsala, p. 17参照。Central Tibetan Administrationのwebページ(https://tibet.net/wp-content/uploads/2015/04/FROM-THE-HEART-OF-THE-PANCHEN-LAMA-1998.pdf)からダウンロードできる同英訳テキストPDFでは16頁)。

[4] 日本語では「観音菩薩」が一般的だが、チベット語ではチェンレーシーワンチュク(spyan ras gzigs dbang phyug)と言い、「チェンレー」は「眼」、「シー」は「観る」の敬語形、「ワンチュク」は「自在なる者」を意味するためここでは般若心経冒頭と同様に「観自在菩薩」としている。

[5] Radio Free Asiaの2021年8月26日の記事“Mass Arrest of Tibetans in Sichuan Over Dalai Lama Photos” (https://www.rfa.org/english/news/tibet/photos-08262021150651.html)、Asian News International (ANI)の2021年8月29日の記事“Chinese authorities arrest 60 Tibetans for keeping pictures of Dalai Lama” (https://www.aninews.in/news/world/asia/chinese-authorities-arrest-60-tibetans-for-keeping-pictures-of-dalai-lama20210829214910/)、Tibetan Reviewの2021年9月2日の記事“China’s arrest of Tibetans in a township for possessing Dalai Lama photos etc now total 113”(https://www.tibetanreview.net/chinas-arrest-of-tibetans-in-a-township-for-possessing-dalai-lama-photos-etc-now-total-113/)

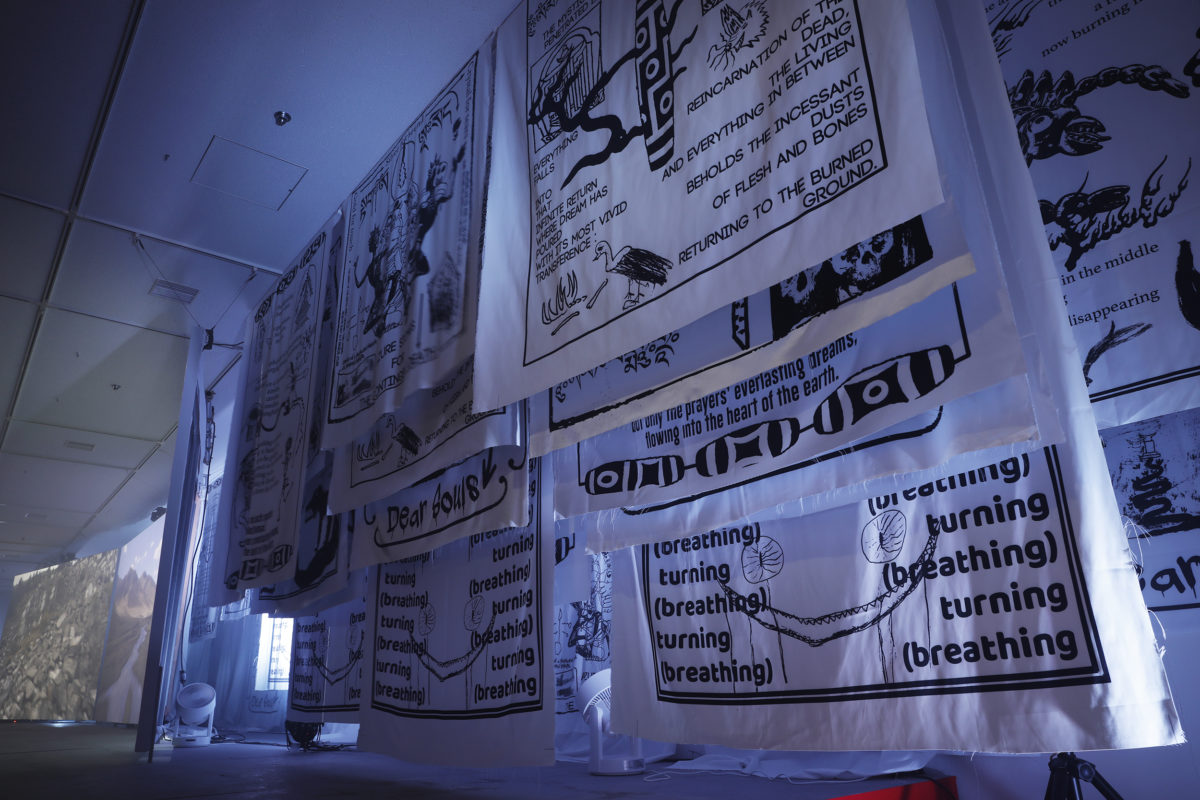

高山を流れ行く雲か、漂い来る護摩の煙か、縹渺たる霧に充ちた部屋には、風ではためくタルチョ(祈祷旗)を模した布がたくさん吊られている。その一枚一枚の布のなかで、観自在菩薩やパドマサンバヴァ[6]の真言などを表すチベット文字に宝珠や仏塔といった図像[7]と、英語の文章や矢印の記号や現代的なイラストとが混在する有様は、宗教的伝統と現代アートとのシンクレティズムを感じさせる。部屋の中央に設えられた三面鏡のような巨大スクリーンの映像には、観自在菩薩の真言が彫られたマニ石、積み上げられた頭蓋骨、鳥葬場らしき場所などが現れ、死んでは生まれ変わることを繰り返す輪廻の世界に観る者を誘っているかのようだ。

[6] パドマサンバヴァは810年にチベットのティソンデツェン王によってインドより招来された高僧で、チベット土着の悪鬼を調伏し、チベットに密教を根付かせるのに大きな役割を果たしたとされ、チベット語ではペマ・ジュンネー(蓮に生じた者)やグル・リンポチェ(宝のような師)と呼ばれる。チベットにおけるパドマサンバヴァへの信仰は日本における空海への信仰と類似しており、また両者が活躍したのもほぼ同時代である。ちなみにパドマサンバヴァの真言は「オーン・アー・フーン・ベンザ・グル・ペマ・シッディ・フーン」である。

[7] チベット仏教の様々なシンボルについては、Robert Beer 2003 The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols, Shambhala Publications, Boulderに詳しい。

ちなみに、観自在菩薩の真言オーン・マ・ニ・ペ・メ・フーンは、チベット仏教徒にとって息をするかの如く自然と口に出てくるもので、『マニカンブム』(ma ni bkha’ ‘bum)というチベットの神話的な歴史書[8]では、観自在菩薩[9]の大いなる共苦(大悲)[10]の誓願、すべての有情(心を有する生きとし生けるもの)を輪廻の苦しみから解放しようという誓願を体現し、六道(天・阿修羅・人・畜生・餓鬼・地獄)への生まれ変わりを絶つ、すなわち輪廻から解脱するための真言とされている[11]。

薄暗い空間に浮かび上がる巨大スクリーンの映像に意識を注いでいると、もしかすると死後の中有というのはこういう感じなのではないか、と想像を逞しくする。仏教で説かれる中有とは、死によって意識が身体を捨てて次の生[12]を受けるまでの状態のことだ。大乗仏教圏に絶大なる影響を与えた4~5世紀頃の仏教僧世親(Vasubandhu)が著した『阿毘達磨倶舎論』という仏典には、中有の状態にある者は、香を食し、業(カルマ)の神通力によって迅疾かつ自在に虚空(空間)を移動できる(釈迦ですら行く手を阻むことはできない)[13]と記されている[14]。スクリーンを介して、時には上空から山河を見下ろし、時には寺院の堂内で仏像を見上げ、時には不思議な視覚空間を漂うなど、様々な視点に切り替わる映像が目に飛び込んでくる体験は、あたかも自らの意識が迅疾かつ自在に虚空を行き交うかのようだった。

[8] 他にも14世紀にソナム・ギェルツェンが著した『王統明鏡史』(rgyal rabs gsal ba’i me long)にも同様の観自在菩薩の事跡に関する記述があり、同書の序章から17章までの和訳が『チベット仏教王伝:ソンツェン・ガンポ物語』(ソナム・ギェルツェン著、今枝由郎監訳、浅井万友美・海老原志穂・星泉・三浦順子訳、岩波文庫、2015年)として出版されている。

[9] 『マニカンブム』では観自在菩薩は次のようにして現れる。「完全なる悟りを得た阿弥陀仏、すなわち果てしない光を持つ者、大いなる共苦(大悲)の方法を知る者によって、有情(心を有する生きとし生けるもの)を利するために共苦(悲)によってご覧になり、男神による教化には観自在菩薩によって教化するとお考えになり、女神の姿による教化にはターラ菩薩によって教化するとお考えになって、阿弥陀仏は大いなる共苦によって有情を利するという三昧(瞑想)に入られて、右の眼から出た一本の白い光が、観自在菩薩に変化し、左の眼から出た一本の青い光がターラ菩薩に変化した」[ma ni bkha’ ‘bum: 13a2-5]。

[10] チベット仏教の方向性を決定づけた8世紀後半の学僧カマラシーラ(Kamalaśīla)が著した瞑想の指南書『修習次第』(bsgom pa’i rim pa)に「好ましい息子が安楽でないように、すべての有情に対してもまた苦を完全に除きたいと欲する様相である共苦が自発的に起こる、自ずと起こるようになるとき、それは完成したので大悲の名を得る」[Kamalaśīla 1985: 23b7-24a1]とある。これについてダライ・ラマが属するチベット仏教ゲルク派を開いた14世紀後半の大学僧ツォンカパは、悟りに至る修行の段階をまとめた論書『菩提道次第小論』(lam rim chung ba)で、「とても可愛い小さな息子が苦しんでいるのに対して、その母が共苦するのと同じぐらい、すべての有情に対して共苦が自発的に生じるならば大悲の定義が充たされる」[Tsong kha pa 2000: 96a6-96b2]と注釈している。母親が苦しむわが子に対して抱くような共苦を、すべての有情に対して分け隔てなく、しかも自発的に自然と抱くこと、これが大悲である。

[11] これに関する『マニカンブム』の次の記述は衝撃的かつ興味深い。「諸菩薩の最上の聖なる観自在菩薩は阿弥陀仏たち一億一千万の前で、有情を利するという心を発し、『私の体の毛穴のそれぞれから、三世(過去・現在・未来)の仏の行いと無限の顕現とがどのようなところにでも化身として現れ、有情を一人残らず無上なる悟りに至らしめよう。それを達成せずに自分に安楽を欲する心が生じたならば、私の頭がアルジャカの実のように十の部分に砕けてしまいますように』、と誓願した」[ma ni bkha’ ‘bum: 16a1-3]。 こうして観自在菩薩は天・人・阿修羅・畜生・餓鬼・地獄の六道を経巡り有情を利することにまい進した。そして須弥山の上から世界を眺めたが、状況は以前と変わっていなかった。「『ああ、安楽へ向かおうとする考えによって変化する世界は無限だ、虚空の世界は無限だ、有情の世界は無限だというのは本当だ。私がそれだけの有情を導こうとしてもなんともならずこの輪廻にとどまったままだ。有情の役に立つことができなかった。私は安楽を得て涅槃に入り仏となろう』と思ったとき、以前発心した誓いに従って、頭が十の部分に砕けた。それから痛みに耐えられず、苦悩の言葉を発して、『おお、仏と菩薩、共苦のある方、阿弥陀仏、私は自分の利益は為さず有情の利益をなすことができなかったことで苦しんでいます』とヒィヒィ言って嘆き悲しんだ。阿弥陀仏は、『観自在菩薩の頭を一つに集めて十一の顔にして与えよう。平安によって倦むことのない怒りの黒い顔にして与えよう。輪廻における無始無終の有情の利益を、輪廻に誰もいなくなるまで為しなさい』と仰せになった。聖なる観自在菩薩は次のように仰せになった。『私が有情の利益を、輪廻に誰もいなくなるまで為すならば、私は千の手と千の眼を持つものとなり、千の手は千の転輪聖王となり、千の眼は善き劫(きわめて長大な時間)の千の仏となることによって、いついかなるところでも有情の利益を為すことができますように』と仰せになった。その瞬間に千手千眼十一面になった。そして阿弥陀仏は仰せになった。『大いなる共苦(大悲)をもつ聖なる観自在よ、六道の世界に生まれる有情たちの誕生の道を絶つこの六字によって、六道(天・人・阿修羅・畜生・餓鬼・地獄)への誕生は絶たれる。オーム・マ・ニ・ペ・メ・フーム、と言われるこれによって、《オーム》によって天への生まれを絶ち、《マ》によって阿修羅への生まれを絶ち、《ニ》によって人への生まれを絶ち、《ペ》によって畜生への生まれを絶ち、《メ》によって餓鬼への生まれを絶ち、《フーム》によって地獄への生まれを絶つことで、六道の有情の住するところを空にできると心得なさい』と仰せになった」[ma ni bkha’ ‘bum: 17a4-18a2]。

[12] 生まれ変わりには「業と煩悩の力による生」と「共苦と誓願の力による生」の二つがあるとされている。前者について例えば『阿毘達磨倶舎論』(以下『倶舎論』)に、「業と煩悩が原因となって生を受け、生が原因となって業と煩悩を起こし、この業と煩悩によってまた生を受ける。ゆえに、有(死有・中有・生有・本有)の輪に始まり無きことを知る」[Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986: 123b6-7] とあり、一般の人間は業と煩悩の力によって無始よりこのかた生と死を繰り返し続けていると説かれている。後者について例えばツォンカパ『菩提道次第小論』に、「菩薩は誓願と共苦の力により、有において有情の利益ために生をうけることを恐れるべきでない……誓願と共苦の力でもって有に生をうけることを喜ぶことが必要である 」[Tsong kha pa 2000: 83a5-83b1] と説かれているように、「共苦と誓願の力による生」とは、菩薩が有情を利するために望んで生まれることだとされている。なお『倶舎論』は「阿毘達磨倶舎論」『国訳一切経』毘曇部25・26上・26下(西義雄訳・河村孝照校訂、大東出版社、1935年)、『菩提道次第小論』は『チベット仏教の原典『菩提道次第論』:悟りへの階梯』(ツルティム・ケサンおよび藤仲孝司訳、星雲社、2005年)において全文の和訳を詳細な注とともに読むことができる。

[13] Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986: 119b-120a.

[14] 他にも、父母の性交を見て、もし男に生まれるならば母に愛欲を起こし父に妬みを抱き、もし女に生まれるならばその逆である、というエディプス・コンプレックスを想起させるような描写が『倶舎論』に記されており[Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986: 121a]、こうした中有の記述が一般的に「チベット死者の書」として紹介された『バルドゥ・トゥー・ドル(中有における聴聞による解脱)』(bar do thos grol)にも見られ、ユングが同書を座右の書にしていたことが知られている[川崎 2003(1993): 213]。

《EXO-Performance/Beio》は日本に生まれ育った筆者にとって印象深く親近感を覚える映像作品だった。空海と弥勒菩薩[15]を同じく表す梵字と「同行二人」[16]および「迷故三界城 悟故十方空 本来無東西 何処有南北」(迷うが故に三界[17]は城であり、悟るが故に十方[18]は空である。本来東西は無いのだから、どこに南北があろうか)[19]という文字が入った四国遍路の菅笠を被り、修行や布教などで遊行僧が各地を巡り歩く際に用いる錫杖を手にした人物が、モーションキャプチャを介してコンピュータグラフィックスで描かれた金色の角を持つ厳めしい龍と、雷轟電撃なる嵐の中で重なり合う。そういえば、この展覧会が開かれているギャラリー@KCUAの目と鼻の先には神泉苑[20]があり、今は昔、旱魃による被害が甚だしかった天長元年(824)、淳和天皇の勅により、空海がそこで雨請いの法を修した際、天竺の阿耨達智池[21]から勧請されて金色の蛇の姿で現れた善如龍王[22]は、長谷川等伯[23]がそうしたように人と龍とが重なり合う像容で描かれることがある。『今昔物語集』などに記される神泉苑での雨請いによって空海が見事に降らせた雨は、約1200年の時を超えて目前のスクリーンに投影された映像と同じく疾風迅雷を伴ったのであろうかと、脳裏で交わる今と昔に思いを馳せる。

[15] 空海は弥勒菩薩の住する兜率天におり、56億7千万年後に弥勒菩薩とともに下生する、という信仰がある。

[16] 巡礼研究者の白木利幸によれば、「同行二人」は一人で巡礼していても本尊が共に歩んでくれているという思想に基づく言葉であり[白木 1994: 88]、特に弘法大師空海を本尊とする巡礼である四国遍路においては弘法大師が共に歩んでくれているという意味である[白木 1994: 50]。また、遍路中に一度は必ず生身の弘法大師と会うことができるという信仰が江戸時代からあり、同行二人の思想につながるという[白木 1994: 50]。他に、観音巡礼では、例えば三人で巡礼する場合は「同行三人」というように同行の人数を記す例が江戸時代以前からあったという[白木 1994: 89]。

[17] 仏教における世界は、地球という球体の惑星が太陽の周りを回るというものではなく、垂直方向に層のように積み重なる平面世界であり、有情が輪廻するその世界を欲界・色界・無色界の3つに区分したものが三界である。『俱舎論』によれば、欲界とは欲(食欲・淫欲)を伴う世界であり、地下にあるとされる八大地獄から、人間界を含めその上空にあるとされる六欲天までをいう。欲界の上空に、欲から離れて色(物質)を伴う色界があり、そのさらに上空に色をも伴わない無色界があるとされる。これら欲界・色界・無色界をまとめて三界といい、それは虚空の如く無辺であるとされ、同様にそこに住まう有情も尽きることがないとされる[Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986: 108b6-110b5] 。このように三界は有情が輪廻する世界全体を指す。ちなみにこの世界の始まりは有情の業の力によるものとされる[Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986: 144a5] 。

[18] 十方とは東・西・南・北・北東・南東・北西・南西・上・下の十方向のことで、あらゆる方向・世界を意味する。

[19] 例えば江戸時代の臨済宗の学僧無著道忠が著した『小叢林略清規』卷中における「送喪儀」の「在家送亡」という節においてこの文言が見える[大正No.2579, 81巻710頁a段14行](SAT大蔵経テキストデータベース2018(https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2018/master30.php)参照)。白木によれば、この文言は、臨済宗や真言宗の葬送儀礼において用いられるもので、四国地方や中国地方などでは、葬式の際に棺にさしかける天蓋や、骨壺の蓋の表にこの文言を書く風習が残っているという[白木 1994: 73]。この文言について浅学なる筆者の解釈が許されるのであれば、次のようになるだろう。「空」とは「空っぽ」の意である。では何が空っぽなのかと言えば、それは「自性」であり、空の思想を大成した2世紀頃の仏教僧龍樹(Nāgārjuna)が著した『中論』によれば「自性とは不変で他に依拠しないものである」[Klu sgrub (Nāgārjuna) 1985: 8b4-5]。同じく『中論』に「他に依拠して生じる(縁起する)ものはいかなるものでも、それを空性と説く。それは依拠して名付けられたものであって、それは中道である。それゆえ他に依拠して生じない現象は存在しない。それゆえ空でない現象は存在しない」[Klu sgrub (Nāgārjuna) 1985: 15a6-7]とある。あらゆる現象は、原因と条件に依存して結果が生じる時間的な依拠、部分と全体が相互に依存する空間的な依拠、言葉を用いて名付けることによる言語的な依拠によって生じている。何にも依拠しない独立不変の性質である自性は「空っぽ」なのであり、独立不変の自我も無く(人無我)、独立不変の現象も無い(法無我)。したがって、「迷故三界城 悟故十方空 本来無東西 何処有南北」を筆者なりに解釈すれば、「あらゆる現象は独立不変であるという迷妄な見解に囚われれば、この世界は息のつまる堅牢堅固な城のようで籠鳥檻猿に思えるかもしれない。しかし、あらゆる現象は他に依存して生起する空なるものであり、この自我すらも空であると悟れば、この世界は融通無碍な虚空のようで闊達自在である。独立不変なる東や西はそもそも無いのだから、南や北など一体どこにあるというのか」というようになるだろう。

[20] 藤田眞作による記事「第26回神泉苑と御霊会」(http://xymtex.com/kyomeguri/kyomeguri-jintan26.pdf)では神泉苑にまつわる様々な逸話が古典文献とともに紹介されている。

[21] 阿耨達智池は無熱悩池とも言われ、『倶舎論』には「雪山の向こう側で香山のこちら側に無熱悩と言われる湖があり、そこから4つの大河、ガンガー、シンドゥ、シタ、パクシュが出ている」[Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986: 146b1-2]とあり、チベットに実在するマーナサローワル湖に比定されている。

[22] 善女龍王とも表記される。

[23] 《善女龍王図》がそれである。

「自在なる者」を意味する《ISHVARA》は、ある種の灌頂[24]を受けずして観てはならないと思わせる戦慄すべきパフォーマンス映像だった。角を生やした異形の女性たちが乳房と陰毛を顕わにして踊り狂い、sattva(有情)の文字が記された白い台の上で両手を縛られて囚われた妙齢の女性の身体を撫でまわし嗅ぎまわし舐めまわし、イーシュヴァラ(Īśvara)の異名を持つヒンドゥー教の神シヴァを崇拝する修行者サドゥーの異端アゴーリ[25]を思わせる男性が灰を塗りたくったかのような身体から性器を顕わにして赤い粉の入った器に放尿し、その尿と赤い粉を混ぜ合わせた液体を目前の人物の頭頂に灌いで顔に塗りたくり、果てにはその真っ赤な液体を自分の舌でベロリと舐め、地面に横たわった死体を思わせる人物を踏みつけにする。そうして繰り広げられる不気味で思議を超えた魅惑的で畏るべき[26]世界の緊張が頂点に達した時、中央に卍を配した舞台の袖で巨柱に刻まれた「迷故三界城 悟故十方空」の文字が純白の光[27]を煌々と放つ。その光に照らされていると、ふと、泥中より出づる清浄な白蓮を想い、煩悩即菩提[28]について能々思量すべきことを想う。

[24] 灌頂とは、文字通り頭頂に水を灌ぐことを意味する言葉で、古代インドの国王即位儀礼からバラモン教・ヒンドゥー教・仏教などにおいて様々な形で通過儀礼として灌頂が行われてきた。よく知られているのは密教における灌頂であろう。密教学者松長有慶によれば、バラモン教やヒンドゥー教の通俗的な信仰を取り入れながらそれらを仏教の精神によって意味づけてきたものが密教であり[松長1992: 52-53]、特に8世紀後半以降のインドの後期密教はヒンドゥー教の影響を濃厚に打ち出すようになった[松長 1991: 12, 24]。そうした後期密教をも受け継いだチベット仏教を例にすれば、仏教学者ツルティム・ケサンおよび宗教学者正木晃によると、①瓶灌頂(日本の真言密教で行われてきたものと基本的に同じで、瓶に入っている香水を師僧が弟子の頭頂に灌ぐ儀礼を中心とするものであり、これによって密教の行者となる)、②秘密灌頂(弟子から捧げられた妙齢の女性と師僧が性的ヨーガを行い、精液と愛液の混合物を膣内から取り出し、弟子の口中に「菩提心」(他者を利益するために正しく完全なる悟りを欲する心)として投入するもの)、③般若智灌頂(弟子が女性と性的ヨーガを行い、秘密灌頂で投入された菩提心を、身体の霊的器官である脈管を通して上下させ、脈管各所のチャクラにとどめて歓喜を味わうもの)、④第四灌頂(行為を離れた言葉によるもの)、以上4種の灌頂がある。8世から12世紀のインドや後期密教を受容したチベットの初期のころは実際に性行為を伴う灌頂が実践されていたが、チベット仏教ゲルク派では開祖ツォンカパの登場以来、性欲を完全に制御できる段階に至らない限りはあくまで瞑想の中において性的ヨーガを行じるべきものとされた[ツルティム・正木 2000: 122-125]。チベット仏教において最大規模を誇るゲルク派において、こうした灌頂を伴う密教の修行に入ることが許されるのは、戒律を遵守し、仏教の論理学・心理学・存在論・認識論等々の学問を数十年かけて修了したごく一部の僧侶だけであり、確率的には10人のうち1人かそれ以下で、年齢的には若くても30代後半だとされる[ツルティム・正木 2000: 112-113]。

[25] 身体に灰を塗りたくり、腐った人肉や排泄物を食べ、死体の上で瞑想するなどの修行をするアゴーリ(aghori)は、ヒンドゥー教のサドゥーのなかでもきわめて特異な異端であり、マハーラーシュトラ州では2013年に「マハーラーシュトラ州における人身供犠、非人間的儀礼、悪なる儀礼、アゴーリの儀礼、黒魔術の禁止・撲滅法:2013年」( “The Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013”)という法が制定されているほどである。Youtubeなどでアゴーリのドキュメンタリー映像を見ることができるが、非常にショッキングなシーンが含まれるので閲覧には注意が必要である。

[26] この作品が「聖なるもの」の片鱗を表しているなどと言うつもりは全くないが、宗教学者ルドルフ・オットーが、「聖なるもの」を畏れ多く魅惑的で非合理的なものと分析したことを思い起こすことができるかもしれない。あるいは、さらに連想すれば、悪しきものや奇しきものも含め畏れ多いものを神と捉える本居宣長『古事記傳』における次の記述を思い起こすこともできるかもしれない。「さて凡て迦微(カミ)とは、古御典等(イニシヘノミフミドモ)に見えたる、天地諸の神たちを始めて、其を祀れる社の坐御霊(スミタマ)をも申し、又人はさらにも云ず、鳥獣木草のたぐひ海山など、其餘(ソノホカ)何にまれ、尋常(ヨノツネ)ならずすぐれたる徳(コト)のありて、可畏(カシコ)き物を迦微とは云なり。すぐれたるとは、尊きこと善きこと、功しきことなどの、優れたるのみを云に非ず、悪きもの奇(アヤ)しきものなども、よにすぐれて可畏(カシコ)きをば、神と云なり」[本居宣長 1982: 164]。

[27] 阿弥陀仏(無量光仏)の右の眼から出た一本の白い光が観自在菩薩に変化したという『マニカンブム』の記述とは全く別に、光や輝照はインド・チベットの仏教思想における心に関する議論において重要な意味合いを持つ。例えば『八千頌般若経』における「心の本質はまさしく輝く光である」[‘phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong ba 2002: 3a3]という記述や、パンチェン・ソナム・タクパ(ダライ・ラマ三世にソナム・ギャムツォと名づけた人物)の心の分析に関する概説書『論理百門を開く妙鍵』における「了知は心の定義である。輝照および了知が認知の定義である。心と了知と認知の三つは同義である」[PaN chen bsod nams grags pa 2008: 40]という記述がある。このような光や輝照と心の関連付けについてダライ・ラマ14世は次のように述べている。「二つの特徴、すなわち輝照・明澄および認知・認識はインド・チベットの仏教思想において心的なものとして特徴づけられてきた。ここにおいて明澄は、明らかにするあるいは反映するという、心的状態の能力を意味している。対照的に、認知とは、顕れるものを知覚するあるいは理解するという、心的状態の能力を意味している。これらの質を有するすべての現象は心的なものとみなされる。これらの特徴は概念化するのが難しい。しかし、時空間的に計測しうる物質的対象よりも、より主観的で内的な現象をわれわれは扱っている。おそらく主観的なものを扱う際の言語的限界という困難のために、多くの初期の仏教典籍は意識の本質を光や河の流れのような隠喩によって表現したのだろう。光の第一の特徴が輝き照らし出すことであるように、意識はその対象を照らし出すと言われる。ちょうど光において、照らし出すことと照らし出すものとの間に絶対的な区別がないように、意識においても認知や認識の過程と、認知や認識するものとの間には本質的な区別はない。光と同じように、意識においても輝き照らし出すという性質がある」[Dalai Lama 2005: 124-125]。

[28] 世親の実兄で同じく大乗仏教圏に絶大なる影響を与えた学僧無著(Asaṅga)が著した『摂大乗論』には、「煩悩を制するのであって捨て去るのではない。呪文によって効果を無くした毒のようなものである。仏陀たちは煩悩のあるところから煩悩を滅尽して一切智を得る。大いなる巧みな手立て(方便)を伴うことによって、煩悩は菩提(悟り)の要因となる。輪廻もまたまさしく寂静なのであって、それゆえに如来は思議を超えている」[Thogs med (Asaṅga) 1986: 40b]とあり、この部分に対する世親による注釈『摂大乗論釈論』の達磨笈多・行矩等訳(大正No.1596, 31巻271頁a段7行)において「煩悩即菩提」という漢訳語が見える。

「牧羊人」、そこから直観したひとつのコンセプトがある。それは「巡礼」だ。複数の宗教を股に掛けた「巡礼」、宗教と現代アートを股に掛けた「巡礼」、そしてチェン・ティエンジュオの内的世界と外的世界を股に掛けた「巡礼」。おそらくそれは、有情の業が引き起こす輪廻の如き巡りであり、もしも終わりがあるならば、それは解脱と同じく、業の因果を出離して、「かくの如く去った者」(如去=如来)となった時なのかもしれない。

〈脚注で参照した文献〉

- Dalai Lama 2005, The Universe in a Single Atom, Morgan Road Books, New York.

- Dbyig gnyen (Vasubandhu) 1986, chos mngon pa’i mdzod kyi bshad pa, sde dge bstan ‘gyur, mngon pa, ku, CD-Rom, W23703-1456, Tibetan Buddhist Resource Center, New York.

- Kamalaśīla 1985, bsgom pa’i rim pa, sde dge bstan ‘gyur, dbu ma, ki, CD-Rom, W23703-1426, Tibetan Buddhist Resource Center, New York.

- Klu sgrub (Nāgārjuna) 1985, dbu ma rtsa ba’i tshig le’ur byas pa shes rab ces bya ba, sde dge bstan ‘gyur, dbu ma, tsa, CD-Rom, W23703-1412, Tibetan Buddhist Resource Center, New York.

- ma ni bka’ ‘bum 1975 reproducted from a print from the no longer extant Spungs-thang (Punakha) blocks, W19225-1712, Tibetan Buddhist Resource Center, New York.

- PaN chen bsod nams grags pa 2008, rigs lam sgo brgya ‘byed pa’i ‘phrul gyi lde mig dang po bzhugs so, ‘bras spungs blo gsal gling dpe mdzod khang, India.

- Tsong kha pa 2000, rgyal ba’i gsung rab thams cad kyi snying po’i gnad bsdus te gtan la phap pa byang chub lam gyi rim pa, rje gsung ‘bum, pha, sku ‘bum, sde dge par ma, CD-Rom, W22272-0686, Tibetan Buddhist Resource Center, New York.

- ‘phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong ba, 2002, bka’ ‘gyur sde dge par ma, vol. 33, ku, CD-Rom, W22084-0918, Tibetan Buddhist Resource Center, New York.

- Thub bstan yar ‘phel 2005, bod gangs can gyi rgyal rabs mdor bsdus dris lan brga pa rab gsal shel gyi me long zhe bya ba bzhugs so, sku bcar rnam rgyal grwa tshang, India.

- 川崎信定 2003(1993) 『原典訳 チベット死者の書』、ちくま学芸文庫。

- 白木利幸 1994 『巡礼・参拝用語辞典』、朱鷺書房。

- ツルティム・ケサン 正木晃 2000 『チベット密教』、ちくま新書。

- 松長有慶 1991 『密教』、岩波新書。

- 松長有慶 1992 『理趣経』、中公文庫。

- 内田九州男 2012「四国遍路──そのスタイルの諸特徴について」、『日本オーラル・ヒストリー研究』第8号、日本オーラル・ヒストリー学会。

- 本居宣長 1982 「古事記傳」、『神道体系 論説編 復古神道(三)本居宣長』、神道体系編纂会。

2022年1月06日(木)更新

- 辻村優英(つじむら・まさひで)

- 1980年奈良県生まれ。京都大学博士(人間・環境学)。専門は宗教学、おもにダライ・ラマ14世を中心に仏教思想の現代的応用について研究してきた。高野山大学密教文化研究所受託研究員、総合地球環境学研究所技術補佐員、京都大学人文科学研究所共同研究員、神戸大学経済経営研究所助教、同ジュニアリサーチフェロー等を経る。著書に『ダライ・ラマ 共苦の思想』(ぷねうま舎)、翻訳書にマチウ・リカール/タニア・シンガー編『思いやりの経済学:ダライ・ラマ14世と先端科学・経済学者たち』(ぷねうま舎)、論文に"The Politics of 'Compassion' of the Fourteenth Dalai Lama: Between 'Religion' and 'Secularism'" (Journal of Buddhist Ethics)、「ダライ・ラマ14世の『世俗倫理』:直接知覚と推論の限界内における倫理」(サンガジャパン)など。詳細はresearchmap。

Related Pages

関連ページ