SPECIAL EXHIBITIONS

スキマをひらく

世界のあちこちで分断と対立が深刻化し、先行きが不透明な時代にわたしたちは生きています。そうしたなかで、多様な背景をもち、考え方もそれぞれに異なる人々が歩み寄り、共に生きていくためにはどうすればよいのでしょうか。コロナ禍に起きたさまざまな変化は、社会の効率化を加速させました。しかし、過剰な効率主義は、人と人との関係性を少しずつ、希薄にしてしまいます。共に生きることを目指すためには、まず、場を共にすることからはじめなければなりません。丁寧に時間をかけ、対話を重ねておたがいを知ろうとし、学び合い、認め合うことの大切さを、いま、あらためて考える必要があります。

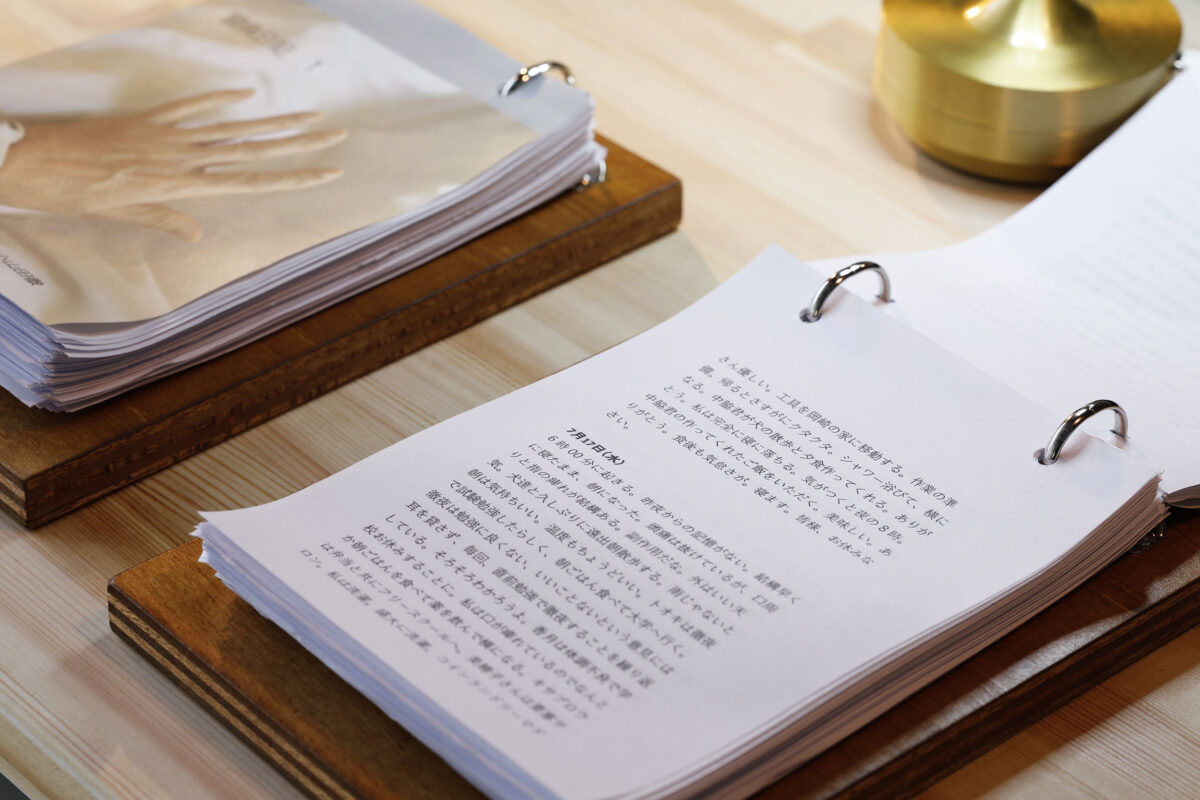

本企画では、人々が時間と場所を共にし、対話を重ねることによって広がる可能性について、4組の作品や実践を通して考察します。田中功起は、「共に生きるとは何か」というテーマのもと、人々の協働や共同体のあり方を問い直す活動を長年続けてきました。本企画では、2017年にミュンスター彫刻プロジェクトで発表された《Provisional Studies: Workshop #7 How To Live Together, And Sharing The Unknown》(一時的なスタディ︰ワークショップ7 未知なものを共有し、いかにしてともに生きるか)をとりあげます。この作品は、さまざまな文化的背景を持った近隣住民8名が参加した9日間のワークショップの記録映像を中心に構成されています。このワークショップは、ロラン・バルトがコレージュ・ド・フランスで行った講義のノート『いかにしてともに生きるか』に着想を得たものです。バルトは、ギリシアのアトス山にある修道院の、同じ空間にありながら、それぞれのリズムを保った生活形態「イディオリトミー(固有のリズム)」に共生の可能性を見出していました。ワークショップの参加者たちは、数名のファシリテーターとの協働による複数のプログラムに取り組み、議論を交わします。合計で4時間半を超える記録映像からは、むしろ共に生きることの難しさが感じられるかもしれません。はたして本当に共に生きることはできるのか、映像の前に立つ鑑賞者は、あらためてその問いに向き合うことになるでしょう。

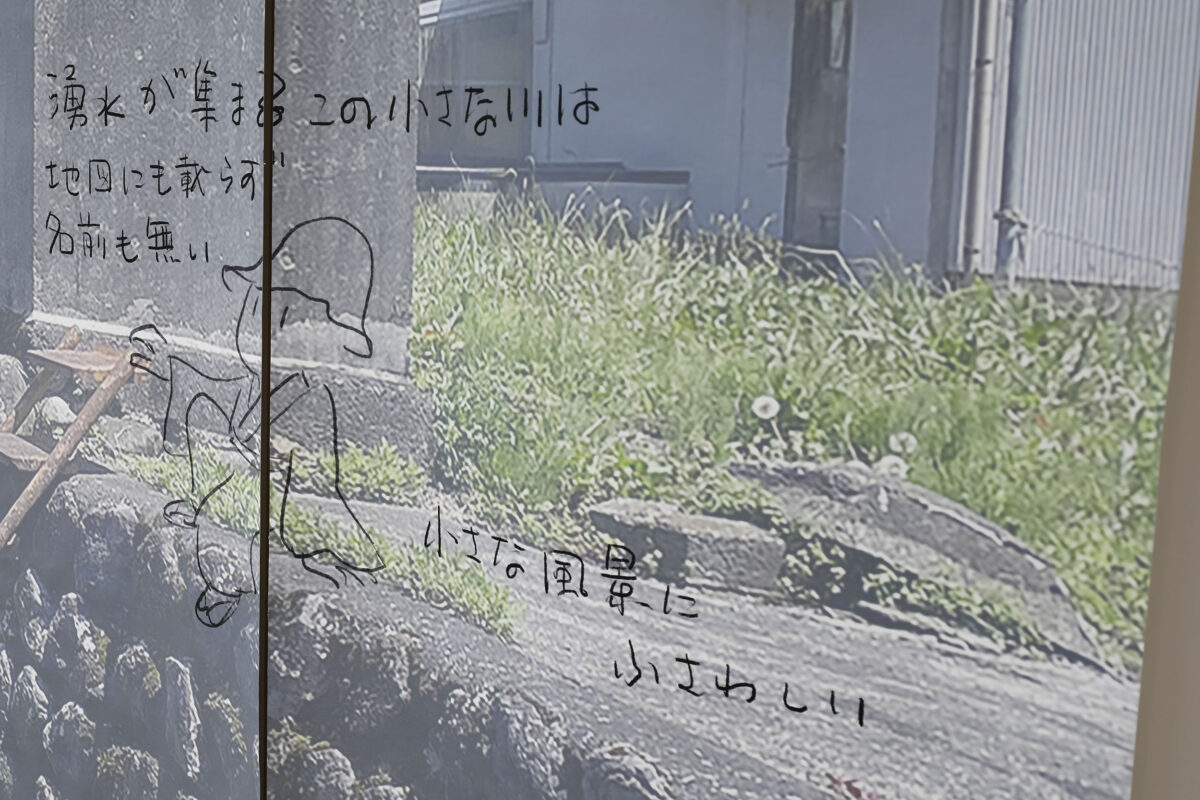

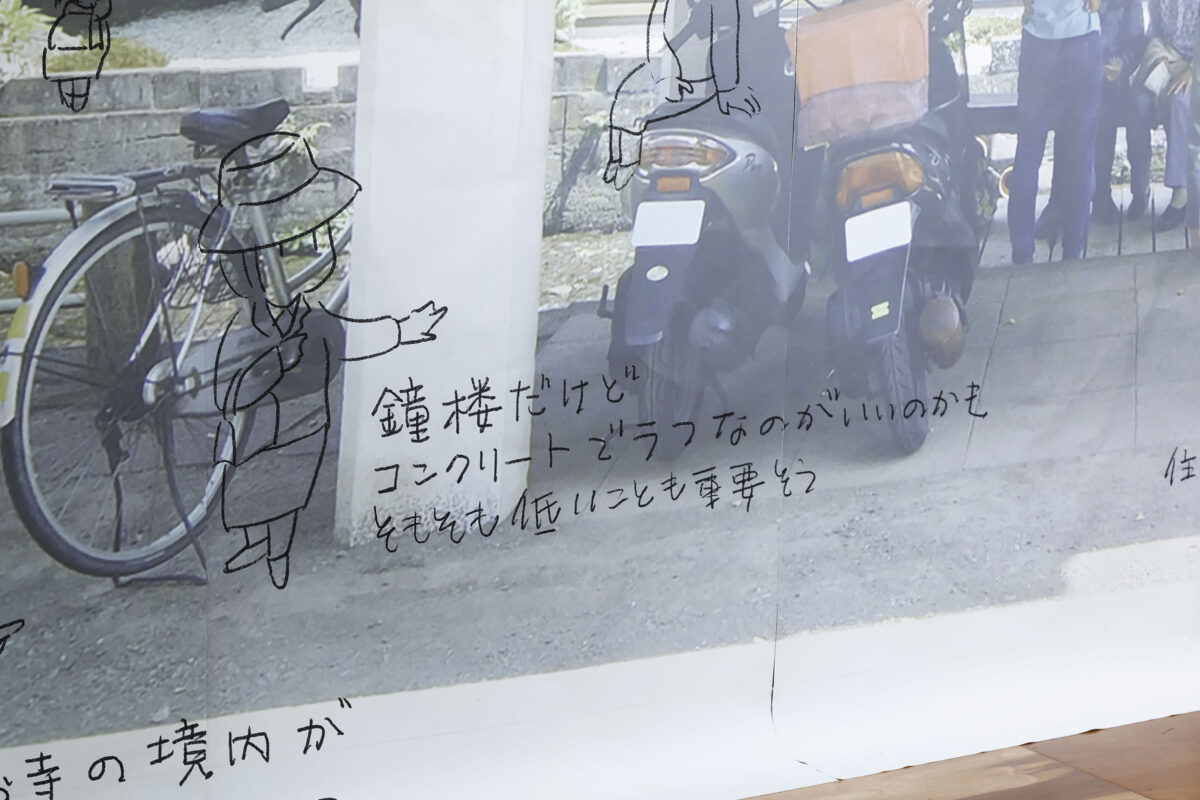

京都市立芸術大学及び京都市立美術工芸高校移転整備工事乾・RING・フジワラボ・o+h・吉村設計共同企業体(以下、京芸設計JV)の代表である建築家の乾久美子は、日常で、また仕事先で出会った、誰がつくったのかわからないけれど、生き生きとして、人の温もりを感じることのできるささやかな場所を「小さな風景」と呼び、協力者と共に膨大な数の記録を撮りためてきました。本企画で紹介するこれらの「小さな風景」に、乾はコモンズ的なもの、場所への愛着、居心地、共有の感覚の源泉などを見出し、日々の学びとしています。なかには、あるコモンズのなかに、また別のコモンズが生まれ、共存しているものもあります。このように一時的なコモンズを発生させることを、「コモニング(コモン化)」といいます。こうした日常的でローカルなコモンズ/コモニングの事例を蓄積しながら活動してきた乾は、建築をつくるのではなく「おく」と表現しています。その言葉には、建築とは空間を与えるものではなく、その場に生きる人々と相互に関係し、その人々が生み出す「小さな風景」と共にあるものと考える建築家の思考が表れています。

矢津吉隆、山田毅による「副産物産店」は、京芸設計JVの機運醸成・リサーチチームの活動から生まれたアーティストユニットです。制作の現場から出る廃材など、いずれは捨てられる運命にあったモノたちを「副産物」と呼び、それらを回収・活用・販売する活動を行ってきました。また、資材の循環を目指した「芸術資源循環センター」、副産物の楽器を用いて演奏を行う「副産物楽団ゾンビーズ」など、基本の活動から派生した複数のプロジェクトを手がけています。本企画では、乾の「小さな風景」と、元の素材の周囲にかつてあったもの、あるいは用途に着目しながら新たな風景を作ろうとする副産物産店の作品が重なり合うコラボレーションのゾーンを入り口として、「副産物」の循環と活用をさまざまな角度から体験できる場を展開します。

昨年度まで本学美術学部彫刻専攻の教員を務め、この4月に本学理事長兼学長に就任した小山田徹は、数十年にわたって、「共有空間の獲得」をテーマとした活動を続けてきました。ホームパーティーが外に広がっていったかのような、人々がゆるやかに集う「カフェ」、小さな焚き火のもとに集う場などの共有空間は、対話や議論が生まれ、育まれていく場所となっています。それらはすべて与えられた空間ではなく、ばらばらな人々が集い、それぞれ固有のリズムを保ちながら、自分たちがつくったものとして愛する空間です。これらもまた、イディオリトミックな共生の場ということができるでしょう。本企画では、約15年間ものあいだ、小山田が作り続けてきた共有空間で、その役割を変化させながら寄り添ってきた小屋状の立体作品《浮遊博物館》を、新キャンパスに「おく」ところからはじめます。実はこの作品は、ようやくその使命を全うして「副産物」になりかけていたところを修復され、復活したものです。そして展覧会会期中の週末には、誰もにひらかれ、それぞれが思い思いに過ごすことによって育つ共有空間「ウィークエンドカフェ」が出現します。

社会の隙間をひらくことで共有空間が生まれ、その場に集ってきた人々によって社会とのつながりができていきます。そして一時的にでも共にいることで、学び合い、認め合い、委ね合う関係性が築かれていくのです。共に生きることの可能性や未来を、本当の意味でひらいていくのは、そうして生まれてくる共有空間を、人々が愛をもって「小さな風景」に育てていくことの積み重ねなのかもしれません。

※出展作家による作品に加え、会場内で「共生と分有のトポス:芸術と社会の交差領域におけるメディエーター育成事業」(2024年度)の生物多様性をテーマとしたワークショップ(講師:太田陽介、鷲田悟志ほか)の記録映像(撮影・編集:片山達貴)を上映しました。

- 続きを読む

- 作家

- 乾久美子小山田徹田中功起副産物産店

- 会場

- 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

- 会期

- 2025年5月3日(土)–2025年6月22日(日)

- 主催

- 京都市立芸術大学

- 助成

- 芸術文化振興基金

- 企画

- 藤田瑞穂(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA チーフキュレーター/プログラムディレクター)

- お問い

合わせ -

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

Tel: 075-585-2010

Installation Views

会場写真

-

![]()

田中功起《Provisional Studies: Workshop #7 How To Live Together, And Sharing The Unknown (一時的なスタディ:ワークショップ7 未知なものを共有し、いかにしてともに生きるか)》(2017)展示風景/撮影:来田猛 -

![]()

-

![]()

乾久美子《小さな風景からの学び》(2011–25)展示風景/撮影:来田猛 -

![]()

-

![]()

副産物産店《Balance and Fixation》(2025)展示風景|撮影:吉本和樹 -

![]()

-

![]()

副産物産店《ものの行方》(2025)展示風景|撮影:吉本和樹 -

![]()

-

![]()

副産物産店《移動式芸術資源循環センター》(2024–25)展示風景|撮影:吉本和樹 -

![]()

Videos

動画

展覧会記録映像|撮影・編集:片山達貴

Events

イベント

関連するイベント

Artist Profiles

作家プロフィール

作家プロフィール

- 乾久美子(いぬい・くみこ)

- 建築家/乾久美子建築設計事務所主宰/横浜国立大学都市イノベーション学府・建築都市スクール(Y-GSA) 教授。1969年大阪府生まれ。1992年東京藝術大学美術学部建築科卒業、1996年イエール大学大学院建築学部修了。1996–2000年青木淳建築計画事務所勤務を経て、2000年乾久美子建築設計事務所を設立。2011–16年東京藝術大学美術学部建築科准教授。2016年より現職。主な作品に、「延岡駅周辺整備プロジェクト」(2020年日本建築学会賞(作品)、2020年度グッドデザイン金賞など)、「宮島口旅客ターミナル」(2021年第13回JIA中国建築大賞2021一般建築部門奨励賞)、京都市立芸術大学・京都市立美術工芸高等学校(共同設計作品)など。近年は社会における「コモンズ(共有財)」が重要であると考え、コモンズをはぐくむ空間やきっかけづくりを大切にしている。また、「小さな風景からの学び」というリサーチの経験を生かしながら、コモンズの多様な可能性を探っている。

- 小山田徹(こやまだ・とおる)

- 芸術家/京都市立芸術大学理事長兼学長(2025年4月着任)。1961鹿児島県鹿児島市生まれ。1987年京都市立芸術大学美術学部美術科日本画専攻卒業。在学中に結成したパフォーマンス・グループ「ダムタイプ」の創設メンバーとして作品制作を行い、《pH》や《S/N》などの作品を国内外に向け発信。またAIDSやセクシャリティに関わる問題に向き合う活動を多くの人々と行う。1998年からダムタイプを離れ、個人の活動を始める。2010–2025年京都市立芸術大学美術学部美術科彫刻専攻教員。2025年より現職。「共有空間の獲得」をキーワードとし、人々を巻き込みながら空間そのものを体験させる独自のアート手法を探求。焚き火場など、人々が集い関わる場を生み出し、社会に実装される共有空間が持つ新たな可能性を探求。2005年第2回アサヒビール芸術賞受賞。

- 田中功起(たなか・こおき)

- アーティスト/京都市立芸術大学美術学部構想設計専攻准教授。1975年栃木県生まれ。映像や執筆などによって「共に生きるとは何か」をテーマに、人々の協働や共同体のあり方を問い直す芸術実践を行う。近年は、育児とケアの視点からアートを捉え直す制作、執筆活動を続けている。主な展覧会にあいちトリエンナーレ(2019年)、ミュンスター彫刻プロジェクト(2017年)、ヴェネチア・ビエンナーレ(2017年、2013年)などがある。2015年にドイツ銀行によるアーティスト・オブ・ザ・イヤー、2013年に参加したヴェネチア・ビエンナーレでは日本館が特別表彰を受ける。主な著作、作品集に『リフレクティブ・ノート(選集)』(アートソンジェ、美術出版社、2020/21年)、『Vulnerable Histories (An Archive)』(JRP|Ringier, 2018)、『Precarious Practice』(Hatje Cantz, 2015)、『必然的にばらばらなものが生まれてくる』(武蔵野美術大学出版局、2014年)など。2024年より現職。

- 副産物産店(ふくさんぶっさんてん)

- 矢津吉隆・山田毅による、アーティストのアトリエから出る魅力的な廃材を"副産物"と呼び、回収、販売する資材循環プロジェクト。京都市立芸術大学のキャンパス移転整備に関するプロポーザルに二人が参加し、資材と作品の循環に関するリサーチをしたことをきっかけに2017年にスタート。作品の制作過程で副次的に生まれ、アトリエの片隅に置かれいずれは捨てられる運命にあったモノたちに敢えてスポットを当てることで、ものの価値や可能性について改めて考える機会をつくろうとしている。主な展覧会に「アブソリュート・チェアーズ 現代美術のなかの椅子なるもの」(埼玉県立近代美術館、愛知県美術館、2024年)、個展「副産物エンサイクロペディア」(扇町ミュージアムキューブ、2023年)、「MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館」(奈良、2023 年)、個展「副産物産店の “芸術資源循環センター”展」(京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA、2021年)、「かめおか霧の芸術祭」(2020 年)、「やんばるアートフェスティバル 2019-2020」(2019–20 年)などがある。

Related Pages

関連ページ