INTERVIEW @KCUA

横内賢太郎|「変化」を求める旅の行方(前編)

聞き手:藤田瑞穂(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAチーフキュレーター/プログラムディレクター)、岸本光大(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 学芸員)

「文化的接ぎ木」をキーワードに、さまざまな文化的・歴史的背景を持つイメージを自身の作品の中でつなぎ合わせることによって、それらが混交し、変化していくさまを表現してきた横内賢太郎さん。その関心は学生時代から一貫して「変化」にあります。出会いがもたらす変化を追っていくうちに、その活動は作品制作だけにとどまらず、2014年から5年間活動拠点としてきたインドネシアのジョグジャカルタでの自宅をアートスペース「Artist Support Project」として、展覧会やイベント、アーティスト・イン・レジデンスなどの運営も行うようになりました。「いつもワクワクしていないといけない」という横内さんが「変化」を求める中で出会ってきたさまざまな人々、物事、またそれらの出会いが作品制作にもたらしたものなどについて、お話を伺いました。

「接ぎ木的な絵画」

日本の絵画が、外から入ってきた異文化を吸収してできてきた過程にずっと興味を持ってきました。例えば司馬江漢や亜欧堂田善が、西洋の版画や表現技法を吸収して作った作品などは、そのちぐはぐさが自分にとっては面白く、またカッコよく感じてもいます。彼らのやってきたことのような、外から吸収したものを自己の表現に融合していくプロセスに可能性を見出しているので、自分の制作のコンセプトやキーワードとして「接ぎ木」や「変質」ということを念頭に置いています。

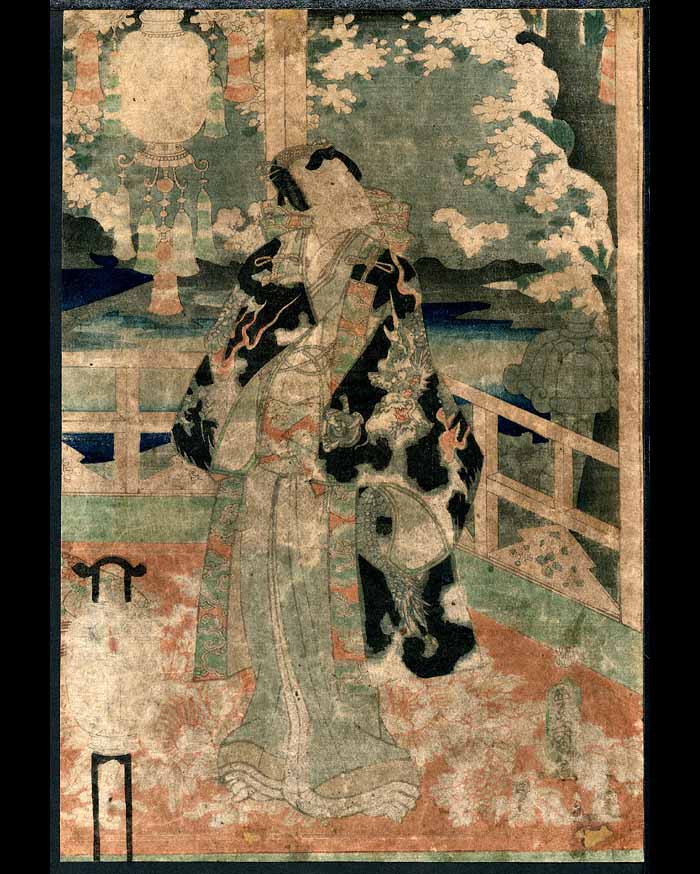

博士論文は「変質の絵画」というタイトルで書きました。フェノロサや岡倉天心の時代からの美術を取り巻く状況の変化や、西洋美術史においてのバロックの特徴などを学びつつ、自分が使っていた色彩をネガポジ反転させるとか、オークションカタログに写っている焼き物の表面の絵を描いたりとか、いかにして変質を肯定的に捉えるかということを考えてきました。日本絵画により関心が強くなったのは、2004年か2005年頃にYahoo!オークションで掛け軸を買ってからですね。入札者がいなければ1000円とかで買えたんです。偽物だけど。それが面白くて、ひたすらチェックしていました。例えば伝宗達とか出てくるんですよ。めちゃくちゃ安く。いやいやありえないからって(笑)。でも絵として面白いならいいやと思って買って、その名もなき画家の古い絵を制作室の壁に掛けて、いま自分が描いているものと比較していました。また、京都の新門前、古門前の骨董屋さんで掛け軸を見せてもらったりもしました。そういうところから、日本の絵画の文脈と現在の自分の制作を地続きに考えるようになっていました。自分がやっていることには、すごく工芸的な部分があるんですよね。サテン布に染料を使って、しかも焼き物をモチーフにしているとか、その手触り、触覚的なことが好きとか。そもそもの関心が絵画そのものというよりももう少し広くて、文化交流史というのか、文物の背景に強い関心があって、そういうことを表現の中に取り込みながら絵画のようなものを作ってきたという認識です。

-

![]()

横内賢太郎さんの掛け軸コレクションから -

![]()

-

![]()

「接ぎ木」という言葉を使い始めたのは、岡崎市美術博物館の「桃源万歳! ―東アジア理想郷の系譜―」(2011年)という展覧会に参加した頃からです。その展覧会がきっかけで、「桃源郷」の住人たちは、かつて争いから逃れてその場所にたどり着いたのだということを知りました。人間も同じようにいろいろなところから流れついてきて、場所や風土に適応したり変わったりしているし、技術や宗教、絵画表現なども、他から伝わってきたものが、何かに根付いたり根付かなかったりしている。そういうさまざまな文物が、その場所に適応していっていまの形になっている、ということを考えていたときに、あ、「接ぎ木」だ、と思ったんですね。それまでの自分の制作におけるキーワードは「変質」だったのですが、「接ぎ木」はそれよりももっと生物的な感じで、生きている状態にどうフィットするか、土地に対してどう根ざしているかということをもっと端的に表しているように思えました。東日本大震災から考えることもあり、とにかく自分にとってこの言葉はすごくしっくりときて、それからは自分の作品について「接ぎ木的な絵画」と言ったりしています。

他のものと合わせるという考え方が、コラージュなどの表現とどう違うのかということですが、自分にとってコラージュは視覚的にすごく面白いんだけど何か足りない気がするんです。そういうレイヤーの操作ではなくて、本当に根付くかどうか、といった身体感覚としての要素が自分にとってはより大事なことだと捉えています。自分の作品の中に、染料を使って、その画面の上にもう一回西洋絵画の下地に使われる白亜地を塗っているものがあるのですが、東洋的な絵画表現の上に、西洋的な絵画の下地材の白を塗ると、その上に下の染料が浮かび上がってくるんですね。そういうのをブリード現象というんですけど、浮かび上がってきた色彩で、新たな面として何かができるのが面白かったりして、描くモチーフや文化的な記号だけではなく素材的な面でも「接ぎ木」的な状態とすることを考えています。

出会いがもたらす「変化」

制作のスタイルがどんどん変わっていくことも、ある程度良しとしています。常に流動する外部との関わりの中に自分というものがある。だから変化することは当然だと思っていて、むしろ何かを受け入れ、融合していって、形が変わっていくとか、そういうものに価値を見出しています。常に自分自身は変化していて、その中での葛藤とか、悩みみたいなものも作品の中には含まれている。それに、自分の興味や好奇心が失われてしまうので、ずっと同じことはできないんです。いつもワクワクしていることって、制作者にとって大事な部分じゃないかな、と考えています。それは出来上がった作品からも伝わってくると思うんですよね。

これまでの制作を振り返ってみると、武蔵野美術大学(以下、武蔵美)から京都市立芸術大学(以下、京芸)の大学院に進学したことはかなり大きな「変化」だったと思います。自分が武蔵美に入学した後、油絵学科の教員だった宇佐美圭司さんが武蔵美から京芸に移ったこともあって、自分の少し先輩の世代から、京芸の大学院に進学する流れができていました。学部を卒業しただけでは、自分が何をしていいかわからないあやふやな状態でしかないと思っていたので、自分の制作の軸が欲しくて、大学院への進学を考えていました。武蔵美も好きだったのですが自分はそこで特に目立つような学生ではなかったし、環境を変えた方がいいだろうとも思っていました。それで京芸の大学院を受けることにしたのですが、実はそれまで京都の状況は全然知りませんでした。

いざ京都に来てみたら、ものすごく面白かったんですよね。京芸は特に人数が少ないし、やる気があるし能力がある子たちが集まっているという印象でした。あと、展開力、対応力があるなと感じたんですね。それは入試のあり方が関係していると思います。自分の知っている東京や愛知だと、油画科に入りたかったら油絵を勉強して受験するのが一般的で、京芸を志望している場合は学力もそうですが、造形的な基礎を勉強しないと入試に対応できないですよね。そして大学に入ってからも総合基礎実技をやって(美術学部の新入生全員が所属の科に関係なく4クラスに編成され、前期の半年間、実技や学科、専門分野の枠を超えた教員組織の指導による領域横断型の授業を受ける)、ようやく専門に分かれていくじゃないですか。そこから自分の表現をぐんぐん探していけるんですよ。そういう、表現に対してまっすぐ向かっていく感じがすごく新鮮でした。また、関西の言語文化も良かったと思います。「おもろい」とか「わからん」とか、率直に何かを言い合えるんですよね。

先生との関係もすごく良かったです。大人数の中での一学生という、武蔵美の時とは全然違った。大学院ではゼミで、宇佐美圭司さんをはじめとした先生方から学んだことで、美術の世界が広がっていったんです。宇佐美さんは博学というのか、研究者のようにではなくてアーティストとしての理解の仕方かもしれないけど、いろんなことに対して理解がある人でした。何より、話しているとやる気がでるんです、何かできそうだなと。よく、わかりきったことをやっても仕方がないというか、静止しているようなものを描いても仕方がないんだよって言っていました。宇佐美さんの言葉だと「シャゴシャゴしてる」。「けんちゃんの絵、シャゴシャゴしてるかな?」って聞いてくるんです。「シャゴシャゴかあ……」って(笑)。何かが泡立ってるっているか、定まった状態じゃなくて、何か認識や概念も動かされるような状態なんですよね。深沢軍治さんからはすごく素材のことを教わりましたね。いま、紙にインディゴを使って描いていますけど、紙を使うという発想は深沢さんからの影響があると思います。深沢さんって、いつも新しいことに取り組んで悩んでいるんですよね。そして、ひとりの制作者として感じている悩みや考えを学生にも話す。いつもいろんな素材を探求していたのを覚えています。

博士課程に進んでからも、また新しい発見がたくさんありました。論文指導では、複数の分野の先生が担当として関わってくださるんです。それぞれの研究分野からの観点で、私の制作について率直に話してくれるというのが自分にとってすごく大事なことでした。また、論文を書いているときに今福龍太さんの『クレオール主義』を読んでいたんですが、この「クレオール」という概念は自分にとってすごく面白いものでした。避けようもなく融合していってできてくるものに価値を認めるという。クレオール語もそうですけど、新しくできた言葉はシニカルだったりユニークさがあったりする。そして文学で言うと、クレオール語で書くからクレオール文学というより、英語であってもフランス語であってもクレオールのように書く、っていうことですよね、振る舞いや態度として。それを考えると、自分はクレオール的な感覚に近いところで絵を描きたいな、何かしたいなと思ってます。2年くらい前に、古田亮さんの『日本画とはなんだったのか』という本の冒頭で、日本絵画はクレオールだって書いてあるのを見つけたんですよ。博士論文ではあんまり声高にクレオールだって言えなかったけど、もっと言えば良かったと思いました(笑)。今福龍太さんの著作は今でも好きで、よく読みます。言葉がすごく強くて、インスピレーションをもらえるので。数行ごとに止まって考えてしまうので、すんなり読めないんですけど。

-

![]()

博士課程在籍中の制作室(2007) -

![]()

三重県のアトリエ(2013) -

![]()

インドネシアへ

博士課程を修了した後は、向日市にスタジオとして古いアパートを借りて制作していましたが、ちょっと狭かったので、1年後に三重県に良い物件を見つけて移りました。でも、そこに落ち着くのではなくて海外留学をしたいと思っていて、何回かアジアン・カルチュラル・カウンシル(ACC)に応募したり、オランダのライクス・アカデミーに応募したりしていました。『解体新書』や、司馬江漢が模写をしていたヤン・ライケンの『西洋職人図集』などに関心があって、その当時交易した日本の文物も保管されているオランダには特に行きたいと思っていました。でもなかなか機会に恵まれなかったので、考え方を変えて、オランダ東インド会社(VOC)の航路であるインドネシアに行こうと思ったんです。

インドネシアから見たヨーロッパやオランダということだけでなく、そこにある接ぎ木的な表現だとか、アジアの絵画、自分の絵画はどうやって作られるのかということを考えたかったんですね。オランダは長年インドネシアを植民地にしてきたし、戦時中は日本がインドネシアを占領しているなど、不可避的に接ぎ木的な記憶につながっている。それに、インドネシアの染色品は日本の着物にも使われていたりするし、縞の織物とかにはインドネシアからの影響もあると思うんですよね。自分はもともと染色文化に興味を持っていましたし、イスラム文化にも関心がありました。あと、インドネシアのジョグジャカルタは京都府と姉妹都市なんですが、中心に王宮があって、その周りにたくさんの大学や学生街があり、20歳前後の人が流動的に入ってきていて常に何か行われているような活発な状況で、アーティストもいっぱいいるのが面白そうだなと思いました。伝統もありつつ、コンテンポラリーでもある、というところが。そして、ポーラ美術振興財団への助成申請が運良く採択され、2014年の初夏からインドネシアに行くことになったんです。

当時は、自分の中から何かを生み出すことが難しくなっているのを感じていました。なので、インドネシアに行ってしばらくは、自分の絵を回復する、取り戻すというような時期だったように思います。まず語学学校に通い、インドネシア語を勉強して、9月からインドネシア芸術大学に在籍して勉強しました。初めは絵画のクラスを取っていました。講評会が定期的にあったので、その度に作品を持っていって、20歳くらいの学生たちに混じって先生に意見をもらって、というようなことをしていました。これまでとは違う新しいことをしたいと思ってインドネシアに来て……みたいなことを説明したりして。でも、自分の作品の文脈って、すごく日本的だと思うんですよ。言葉もはじめはそんなに喋れなかったこともあって、そんなのインドネシアの人にとっては関係がないことだから言っても仕方がないと思って、詳しく話せなかったりしていました。そこからはだんだん考え方も変わってきたので、いまはそう思っていないのですが。

インドネシアのアーティストの多くは、社会との関わりを制作のベースにしています。自分がいままで作ってきた作品にも広い意味での社会性はあったと思うのですが、もっといまの感じを表現するにはどうすれば良いかを考えていました。それには何か違うものが必要だと感じて、まずはインドネシアで特徴的な版画のコースで勉強することにしました。以前の作品では最後に全体を湿らせることによって絵を動かしていたのですが、版画の技法を使っても、それに似たような、ある種の偶然性というのか、自分以外の関わりの中でものを作りたいと思ったんですね。それで布の上にシルクスクリーンで刷って、そのインクが乾くまでの間に人のポーズ、例えば人が寝てる様子などを描いてみることにしました。インドネシアでは記号的な何かというよりも、例えば暑いだとか、辛いだとか、身体的な感覚を強く感じていたので、それを痕跡として残したかったんです、石や壁面に刻まれているような感じで。

布はろうけつ染めを使った古くからの技法を使ったバティックではなくて、プリントバティックを使いました。そういう、無垢やニュートラルな白い布でないイミテーションとしての「何かのようなもの」みたいな、近代的な過程の中で生まれてきたものを使うことで、現在の状況と歴史的なものとの関係性の上で、何かを生み出す行為を可視化したかったんです。また、手作業で作られたものの上に自分は何も重ねたくない、人のものを壊したくないという思いもありました。そして、バティックにはパターンがあるのですが、そのパターンに介入する形で、脱色してちょっと形を作った上に、刷って、痕跡を残していきました。絵画、版画、染色の技術をどうやって合わせるか、ということを考えていたんです。それが2015年、16年あたりですね。過渡期という感じでしょうか。

2016年の「Art Fair Tokyo 2016」ポーラ美術振興財団ブースでの展示の時には半分がそのシリーズで半分がサテン布に染料で作ったものを出品しました。サテン布に染料で作った作品はアジア的・西洋的な宗教観のある絵を元にしていて、その図像の上に、ジャワのクバヤというレースのパターンを上にかけて、全ての図像を装飾として扱うというのか、装飾性に対しての取り組みをしました。これらの作品はいずれも実験的なものです。

(「後編」に続く)

2020年9月03日(木)更新

- 横内賢太郎(よこうち・けんたろう)

- 1979年千葉県生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵科卒業、2007年京都市立芸術大学大学院博士(後期)課程油画領域修了。2014年よりポーラ美術振興財団在外研修員でインドネシアに渡り、その後ジョグジャカルタに移住。作品制作と並行し自宅を改装したアートスペース「Artist Support Project」を運営。2020年春よりオランダに拠点を移す。光沢のあるサテン布に染料やメディウム等により滲みのある独特な画面を作り、東洋に対する西洋の関係性あるいは、交わりをあらわにする。主な展覧会に、「横内賢太郎 CONTACT」(愛知県美術館 コレクション展示室、2020年)、「Lintas House / ASP from Yogyakarta, Indonesia」(Basara House、大分、2019年)、「Collective Storytelling」(瀬戸内国際芸術祭、2019年)、「Collective Storytelling -Contemporary Art from Yogyakarta, Indonesia」(Synesthesia、NY、2019年)、「大和コレクション VII デイ・ドリーム つむがれた記憶」(沖縄県立博物館・美術館、2015年)、「キュレーターからのメッセージ 2012 現代絵画のいま」(兵庫県立美術館、2012年)、「桃源万歳——東アジア理想郷の系譜」(岡崎市美術博物館、2011年)、「MOT アニュアル 2010」(東京都現代美術館、2010年)、「VOCA 展 2008」(上野の森美術館、2008年)など。岡崎市美術博物館、東京都現代美術館、豊田市美術館、高松市美術館にパブリックコレクションがある。

Related Pages

関連ページ