REPORT @KCUA

横内賢太郎「誰もに何かが」トークイベントレポート

puntWG(アムステルダム、オランダ)との共同イベント

聞き手・編集:藤田瑞穂(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA チーフキュレーター/プログラムディレクター)

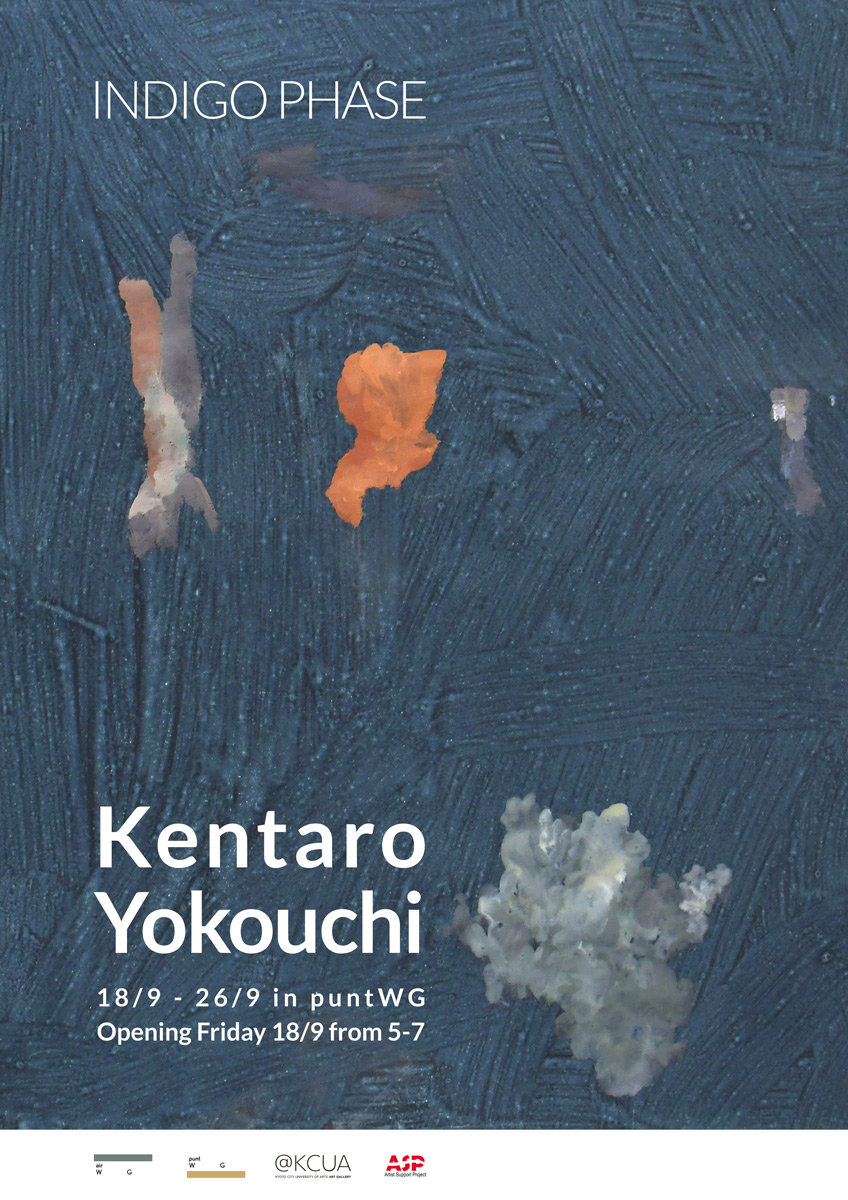

横内賢太郎さんが2020年7月から3ヶ月間アーティスト・イン・レジデンスのプログラムで滞在したpuntWG(アムステルダム、オランダ)での成果発表展「INDIGO PHASE」のクロージングとして、@KCUAとの共同トークイベントが開催されました。(2020年9月26日(土)実施)

puntWG

横内:puntWGは、元病院(産院、精神病院)施設だった大きな建物を1984年からアーティストのスタジオとして転用したスタジオ・コンプレックスで、現在100名以上の作家がスタジオとして利用しています。間取りや広さはさまざまですが、およそ大きめの2部屋で家賃は1ヶ月300ユーロほど、とアムステルダムの中心地という立地にしては格安の賃料で使えるため、スタジオというより家として住んでいる人もいるようです。

アーティスト・イン・レジデンスのプログラム「AirWG」は、puntWGの活動のうちの一つで、モンドリアン財団の助成を受けて2015年から実施されています。今、自分が展示しているギャラリースペースでは公募によって選ばれた展覧会が定期的に開催されています。

AirWGは5名のアーティストが中心となってボランティアとして運営しています。運営メンバーがちょうど入れ替わったところで、私の滞在は、現メンバー (Hugo、Rob、Els、Tatjana、Eva)になって初めてのレジデントの受け入れだったそうです。

インドネシアからオランダへ

横内: 17世紀ごろからの東インド会社(VOC)の交易ルートに関心があり、そこから作品に関係するさまざまなことを考えています。私は2014年から約6年間インドネシアに居住し、2020年2月末にオランダに来ました。そのときには、何と言うのでしょうか、インドネシアからの匂いを纏ってここに来たような気がしています。しかし、半年と少したった今、オランダでの生活で自分自身が変化しているのを感じます。食べた物によって体が維持・再生されるのと同様に、環境や文化、技術、考え方などによっても人は変化すると思います。現在は自分自身の身体でそれを実感していますが、異なる文化に属する物事に出会ったのち、何が適応し、何が適応されないのか、という接ぎ木的な考えを制作のコンセプトとしてきました。

今回の滞在では主に、天然のインディゴ染料を使った作品を制作しました。このインディゴ染料はインドネシアから持って来たもので、現地では主に布の染色に使われています。藍の葉から作られたものと石灰とが混ぜられてペースト状になっています。私はそれを顔料などと混ぜて、紙に一枚ずつ異なるグラデーションになるように塗っています。

地には肌の色に近いような色がついた紙を使っています。インディゴの色がいつか退色して白茶けていったときに、この地の紙の色が浮かび上がって来て変化するのも楽しみにしています。私の作品は、時間と共に変化する素材を用いて作られています。生きているような変化や時間性を含むものとして制作しています。インディゴのザラザラとした質感は、西洋のフレスコ画や白亜地、または土のようでもあり、インドネシアの土地で作られた植物によるローカル・カラー(独自性)でありつつ世界中の表現とつながるという感じが面白い素材だと思っています。

ヤン・ライケン「西洋職人図集——17世記オランダの日常生活」

横内:puntWGの滞在中には、主にヤン・ライケンの「西洋職人図集——17世記オランダの日常生活」をモチーフとした作品を制作しました。このヤン・ライケンの本は、100種類の職人の仕事がエンブレマータという形式(寓意詩画集。標題、標語、図版、解題の4部分から成る)で描かれています。まず1番目にパン屋が、そして籠職人やかつら職人、医者などさまざまな職業の図が登場し、最後100番目に墓掘りが出てきます。この本は多くの人にとって非常に興味を引く内容で、度々再版されています。初版から300年経った今、それらをまた描くことの意味を考えています。仕事や生き方を考え直すこと、また時代に翻弄されながら生きてきた人々の生活を考えるとともに、近代化(ある種の西洋文明化やコロニアルの時代)を経て変化したものや今でも共通しているものなど、ここから考えられることはまだたくさんあると思っています。展示資料として、このヤン・ライケンの本のオランダ語版と、日本語版、そして江戸時代にこの本の図像から絵を描いた司馬江漢の作品写真も紹介しています。京都での展覧会のタイトル「誰もに何かが」はこの本のドイツ語版のタイトルからとりました。

左の作品は、今回のレジデンスの初期の頃に描いた、このシリーズの始まりとなるかつら職人をモチーフとしています。この絵が一番わかりやすいのではないでしょうか。

遠目には抽象画に見える絵も、ヤン・ライケンの本から職人の仕事を一つ一つ選んで描いたものです。図像を逆さまに描いているのは、その文化や内容を偏見や先入観などを抜きにして仕草や振る舞いとして向き合いたいと考えているからで、また造形的な面白みもあります。そういった反転の思考は、これまで制作してきた作品でも、色彩のネガポジ反転や形の作り方の部分に現れています。また、部分のみを描くのは、「ある状態」を作り出したいという思いからです。小さな声として掬い上げられているのか、または崩壊して歴史の闇に消えて行く途中なのか、両義的な移行する状態です。これを時間の曖昧な夢の中、あるいは水面に反射しているイメージなど、さまざまな言い方はできるが、自分としては「ある状態」を作ること、として捉えています。

人のふるまい

横内:下の2点の作品は他に展示しているインディゴの作品とは違い、私自身や誰かの記憶や歴史、人のふるまいをもとに描いています(@KCUAで展示しているインディゴ作品のうち、70×50cmのものと同じタイプの作品)。ベースのインディゴの部分には、紙の上での行為・ジェスジャーが、より強く出てきています。この藍色の中に、藍を生産するための労働者の労働や、それを遠くまで運んで来る仕事、そして、現在の私がここで行為していることなどを含みつつ想像していることを表現しています。誰かの記憶や声といった、人間のふるまいを探りながら、もう一度ここでそれらに触れようとしています。

シルクサテンに染料とメディウムで描いた作品も展示しています。インディゴ作品と同様に、部分的に天地を逆さまにした図像を描いています。インドネシアのバティックの「パギ・ソレ」という、一枚の布の左右で異なる模様が入った形式のものに着想を得ています。これら全ての作品の色彩はバティックの藍、茶色、白の3色をベースにしています。白く見える線には、胡粉を使用しています。やがて染料が退色しても、古い掛け軸のように、線が白く残るように意図したものです。

*パギ・ソレ(pagi-sore):一枚のバティックの中に左右で異なる図号が描かれたもの。パギは朝、ソレは夕を意味する。巻き方を変えることで朝と夕で異なる装いにすることができる。日本軍政下のインドネシアで流行した。「ホウコウカイ(hokokai/奉公会)」と呼ばれる日本的な文様を取り入れたパターンが多く作られた。

この木炭の作品は、レジデンス・スタジオから見える窓の外の風景と、窓から机の上に落ちる光と陰の形を取り込んだ作品で、私にとってのpuntWGの思い出の断片と言えるようなドローイングです。そのほか、ロフト部分には、これまでの作品のリーフレットや制作メモ、今回モチーフとして参考にしたヤン・ライケンの本などが置いてあります。

-

![]()

Photo by Ilya Rabinovich -

![]()

puntWGでのレジデンス

オランダではコロナ対策・規制が3月上旬から始まりました。そして、状況が刻一刻と変化する中で徐々に規制が緩和されていきました。私は7月から滞在制作を始めましたが、puntWGでさまざまなアーティストのスタジオを訪問して彼らの制作を知り、またプレゼンテーションなどを通して私自身のこれまでの活動を理解してもらうことができました。目の前で制作中の作品や使っている素材や資料などを見ることの面白さや、対面でのコミュニュケーションから話が広がって行く喜びなどを実感した3ヶ月でした。また、カリブ海地域出身の作家との交流の機会もあり、そこから自分の使う言葉や思考(例えば「クレオール性」や「接ぎ木」など)について再考したりもしました。9月半ばから再び規制措置が強まっていますが、puntWGでのレジデンス期間終了後もまだオランダでの滞在は続くので、オランダを通して見えることをもっと知りたいと思いました。

インドネシアでArtist Support Project(以下、ASP)というアートスペースを運営していることもあり、AirWGがアーティストによるボランティアベースで運営されていることにも関心がありました。滞在中は、個々人のできる範囲での手助けや、お願いベースで物事が進んで行ったのですが、それに対して、私は彼らに何を還元できるのかと考えたりしていると、金銭的対価がないことの良さというのか、連帯感を感じたりもしました。AirWGはASPよりも規模が大きいけれど、人と人との関わりという意味では、自分がインドネシアで感じていたこととそれほど変わらないなと思いました。この展示とともにレジデンス期間も終了するのですが、今後も外に開いた、風通しの良い活動の状態をどのように作っていくかの意見交換をするなど、つながりが保てたら良いなと考えています。

今回、@KCUAとpuntWGの2会場で同時に展示をすることになり、日本とオランダの関わりをより意識して制作に向かうことができたように思います。オランダ東インド会社(VOC)が活動していた時代と現代とは、比較できないほど通信や移動、文化の状況も異なっています。しかし、オンラインでの展示準備や、今回のような、遠く離れた2つの会場をつなぐトークイベントなどを開催したことで、人が他者を理解するときに、自分の知らないもの・異なるものをどう受け入れられるのか、という課題は昔も今も変わっていないのではないかということを改めて感じました。それは自分の制作にとっても根幹をなす問題なので、これからのオランダ滞在でもじっくりと考えていきたいと思っています。

2020年10月18日(日)更新

Related Pages

関連ページ