INTERVIEW @KCUA

「京芸 transmit program 2020」作家インタビュー(1)

菊池和晃

聞き手:岸本光大(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA 学芸員)

「京芸 transmit program」は京都市立芸術大学卒業・大学院修了3年以内の若手作家の中から、いま、@KCUAが一番注目するアーティストを紹介するプロジェクトです。アーティストの活動場所として日本でも1、2を争う都市京都における、期待の新星を紹介するシリーズとして、毎年春に開催しています。

「京芸 transmit program 2020」カタログ(近日発売予定)より作家インタビュー部分を公開いたします。第1回は自作の装置や身体との関わりから「美術に特化した身体」のあり方を模索しつつ制作する菊池和晃(きくち・かずあき/構想設計)さんのインタビューです。

作家ステートメント

アートには僕たちが生きる上で必要な謎のパワーがあると以前は信じていました。しかし、結婚し子どもが生まれ日々生活をする中で、その謎のパワーはどこかへ消えていきました。

それにも関わらず僕はアーティストとして活動を続けている。それはこの何の役にも立たないアートがなぜ何万年もの間、多くの人々に愛されてきたのかが気になって仕方がないからです。

僕たち人間とその他の動物との差を大雑把に言えば“道具を作る”ことだと言えます。古代の狩猟にしても現代のテクノロジーにしても僕たちが生きるのに道具は必要不可欠なものです。そしてなぜか人間はこの道具で絵を描いたり、石を彫ったりしてきたのです。現代ならまだしも、昔は生きることも困難であったはずなのに。

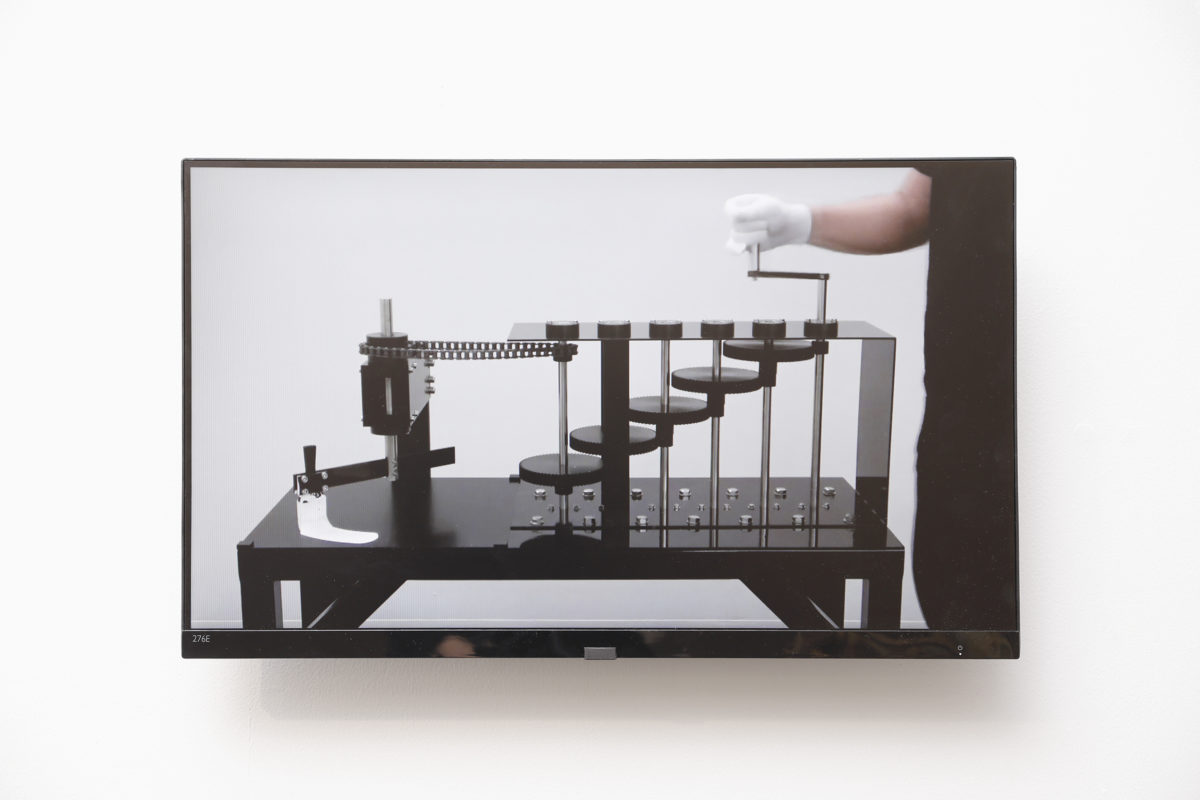

もしかするとこの道具と身体が融合する日も近いかもしれない。そうなれば誰もが偉大なアーティストになることができるかもしれない。もし本当にそうなった時、アートなんてなくなっているかもしれない。そう考えたことが今作を作るきっかけでもあります。

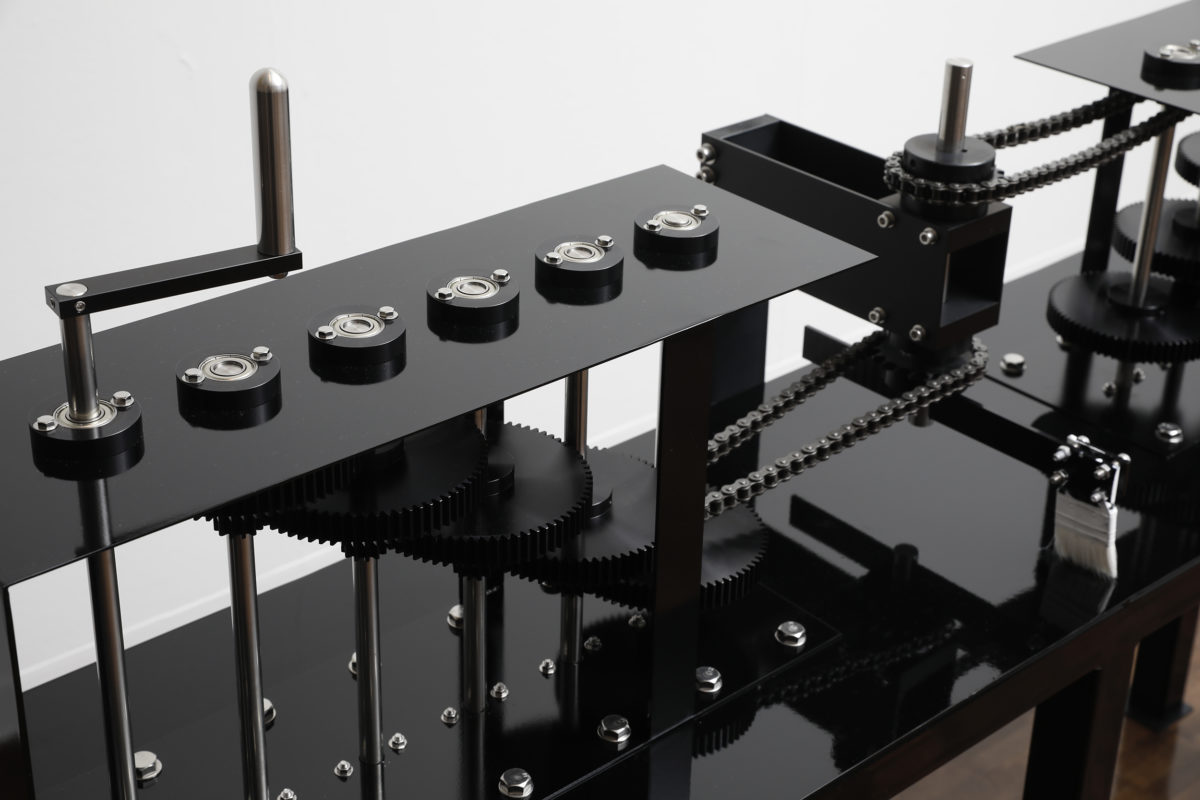

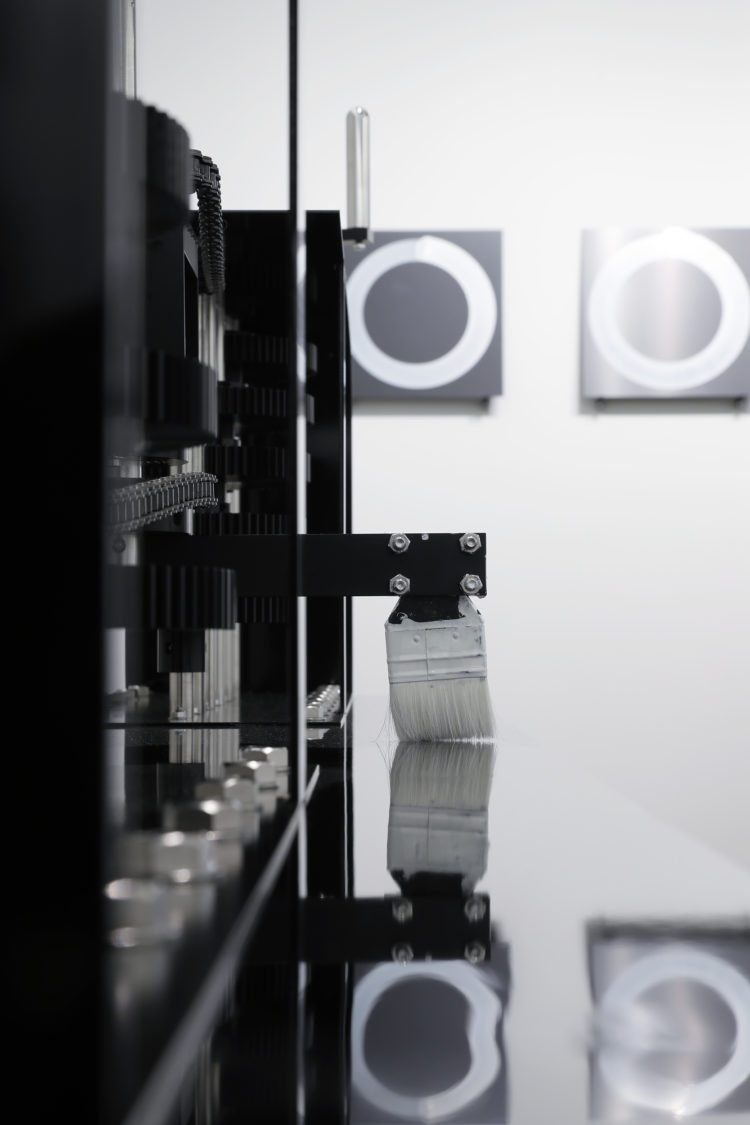

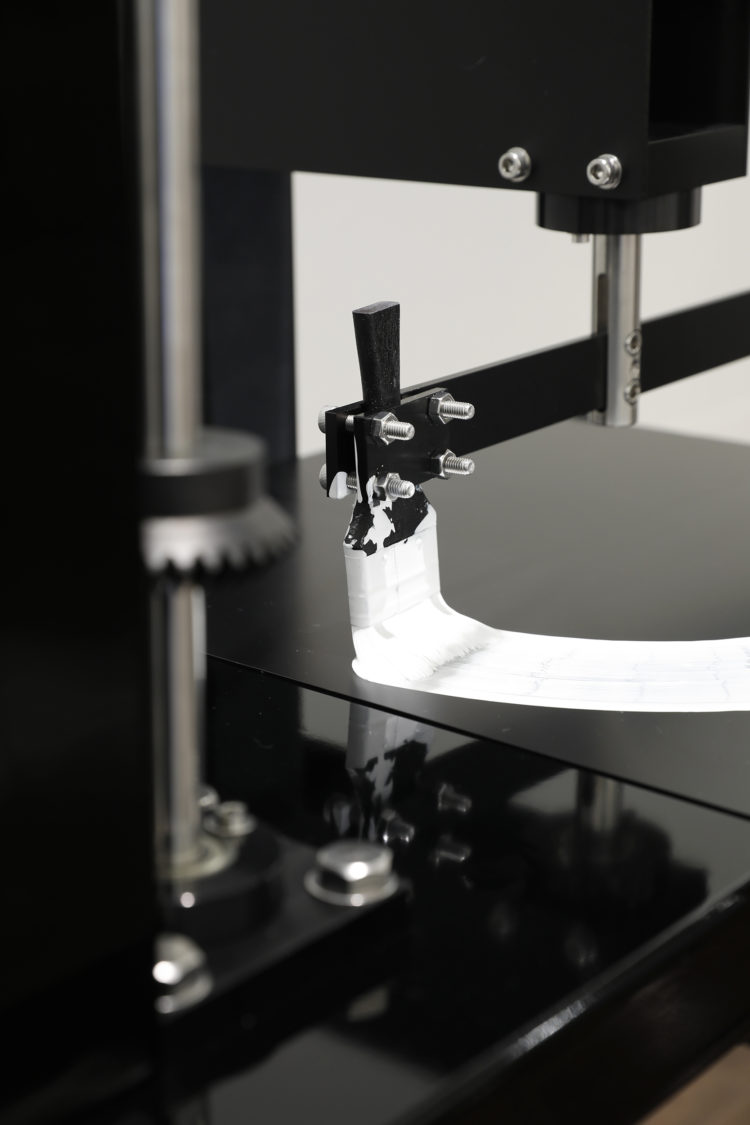

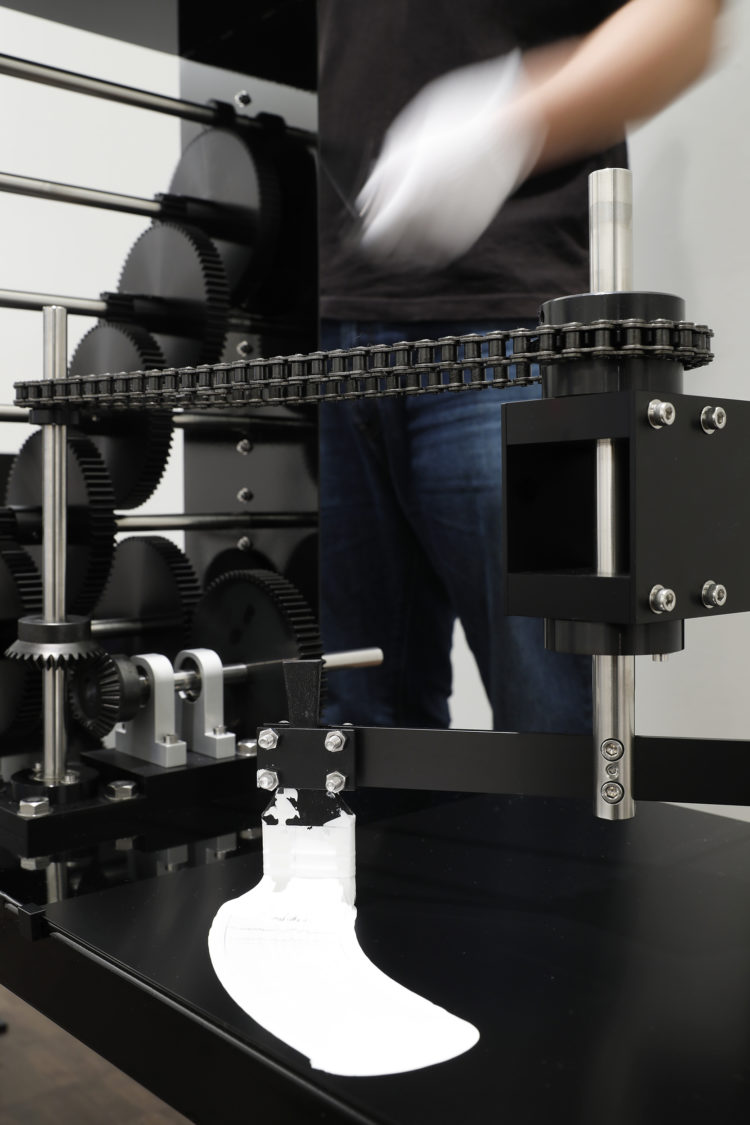

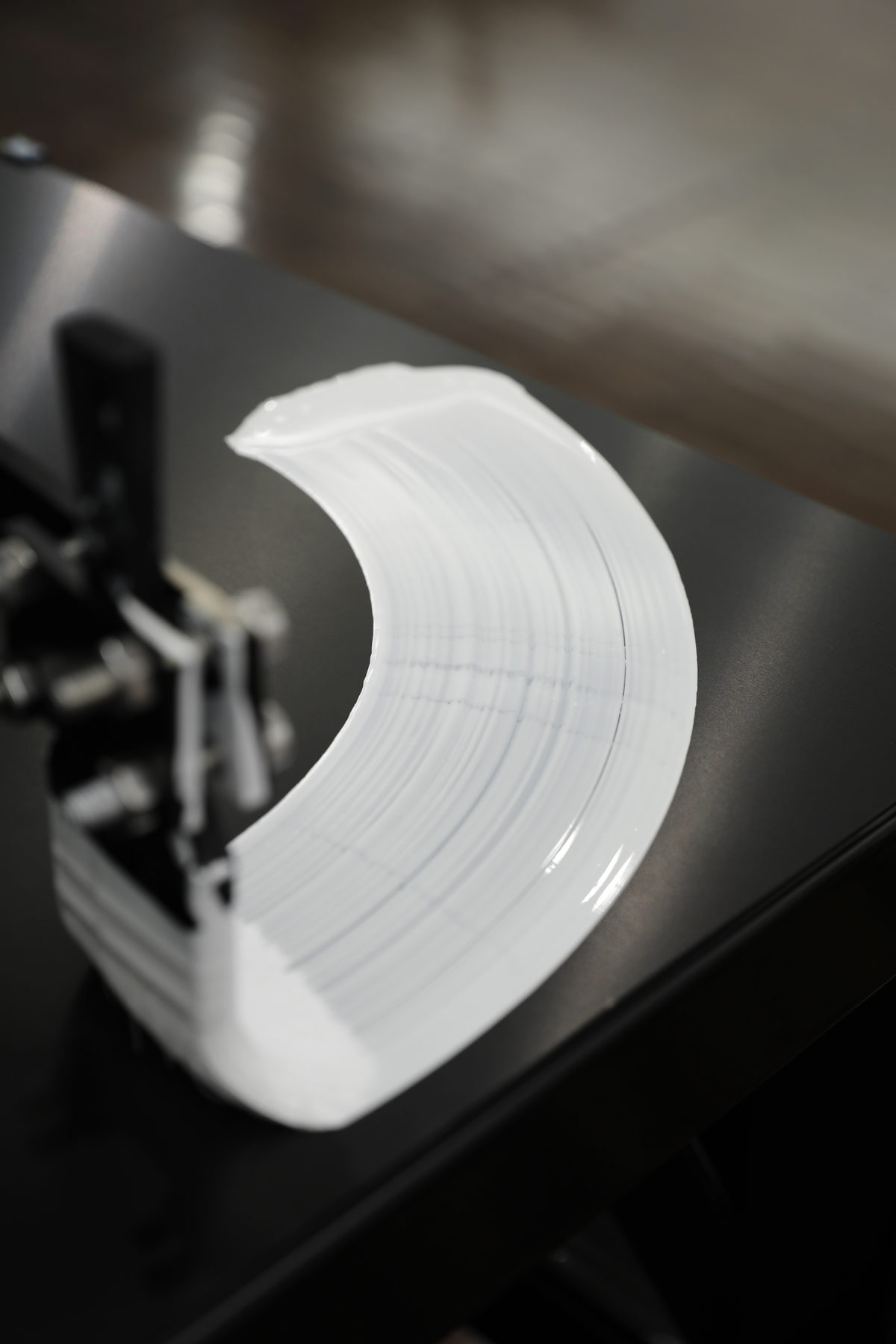

今作ではハンドルを5の5乗の2倍の回数(6250回)回すことで一つの円を描くことができる。生きる為に必要な道具で生きる為に不要なアートを生み出す。連綿と続けられてきたその行為を増幅させるマシンです。僕たちはなぜアートを愛すのか、その理由に少しでも近づくことができればと思います。

—菊池さんが制作活動や社会との関係の中でアートをどのように捉えているのか、詳しく聞かせてください。

菊池:生命を維持したり、社会問題を直接の解決へ導く実行力は伴わないのに、それでも大きな文化として成立して存在しているところが面白いと思います。個々人によって異なる芸術の捉え方のもとで、思いや思考が寄り集まって形成されている在り方が興味深いです。「君の作品には社会性がない」と、たまに言われます。僕からすれば、社会の中で生きて、色々な影響を受けながら作品制作をして、その時々にできたものが社会への応答だと思っています。しかし、その人の言う「社会性のある作品」って、例えば戦争とか震災とか、世の中の大きな出来事や問題に応答するものを想定していると思うんです。そう考えると僕の制作には直接的に結びつかないのかもしれないし、それを求められることに違和感を感じてしまいます。ですが、社会を完全に無視するという姿勢ではなくて、大きなことや小さなことに対する関心が混ぜこぜになって制作に反映されているとは思います。社会の中での一個人として、家族の中の夫として、父親として、会社員として、作家としての経験が、自然に制作に影響しています。

菊池:生活と仕事と制作がバランスを取り合って僕の日常が出来上がっているので、どれかが欠けると軸がずれていってしまう気がしています。職場の片隅で作品制作をしていることもあり、仕事の過程で作品に対して気づきがあったり、逆に制作中に仕事について考えてみたりと、お互いの間にフィードバックもあります。実際に生活費を作家活動によって工面できているわけではないし、そういう部分では役に立っていないけど、生きていくための3本目の足だと思っています。僕自身が幸せに生きていくために制作は必要なものです。

菊池:僕の作品が現代や今に対して何が出来ているのかと問われると、個人的にはよくわかりません。だけど多くの人に作品を見てもらいたいし、何かと連動するためのものとして、良くも悪くも何かしらの役割を作品が果たし、未来に繋がることができればと考えています。僕からしたらアートって本来そういうものかなと。生まれた作品に対して、後天的に学術性や社会性が付随して形成されていく。たとえば異物を元に作られる真珠のようなイメージです。

2020年7月26日(日)更新

Related Pages

関連ページ